內戰已持續三年的葉門(Yemen)近日面臨全球最嚴重的人道危機,約2000萬人深陷饑荒危機。想起距今三年前,敘利亞內戰戰火同樣猛烈,導致爆發二戰後最大難民潮時,社群媒體上瘋傳的一張影像——2015年敘利亞男孩庫爾迪(Alan Kurdi)與家人因敘利亞內戰(Syria civil war)而渡海出逃,卻不幸葬身地中海,被沖上土耳其沙灘(圖一)。至今仍有千萬名敘利亞難民顛沛流離。

敘利亞內戰始自2011年,在總統阿薩德(Bashar Assad)的政府軍與反對派軍隊的對峙下,7年來戰火不休。首都大馬士革滿目瘡痍,境內外難民數量不斷攀升。敘利亞國土成為美國、敘利亞、俄羅斯、土耳其、沙烏地阿拉伯、伊朗、卡達、以色列等國的政經角力戰場。一張沙灘男孩影像突然警醒世人,社群媒體的萬千面貌中其實存在一個個無所遁逃的戰場——影像之戰,或廣義地說,視覺之戰。

圖一/資料來源:Nilufer Demir (2015年9月),土耳其多安通訊社(DHA)。

圖一/資料來源:Nilufer Demir (2015年9月),土耳其多安通訊社(DHA)。

在臉書、推特大量地轉貼庫爾迪影像之後,許多人道主義立場的後文本創作相繼展開,有的批判歐盟及聯合國的旁觀漠然、有些譴責阿拉伯國家的宗教教派之爭致使難民處境加劇、抑或指控人蛇集團趁隙而入。值得注意的是,這些作品開始反思傳統新聞媒體與社群媒體閱聽人如何看待、反應庫爾迪的遭遇。

內戰愈烈、難民續增、漠然視線持續,社群媒體的影像戰開打,很多事似乎都停一發不可收拾……,如同影像在社群世界持續內爆,再外溢。

隱喻一:觀看、人道精神與視覺行動

沙灘男孩無疑是一張新聞紀實影像,而紀實攝影有一個老議題:拍攝苦難和死亡題材是將攝影機當作武器,再次獵殺被攝者嗎?換言之,符合人道精神嗎?且看圖二。國際新聞媒體攝影師坐在因恐怖主義而受害的兒童遺體上朝庫爾迪攝影。從死亡攝影發展脈絡看,一個因戰爭受害的難民男孩比歐洲、美國等恐怖主義受害的小孩來得重要並不意外,因為庫爾迪的影像價值源自極端且殘酷的負面傳統。顯然,死亡與苦難在傳統媒體的「人道精神」標準下存在差異。這不僅是新聞媒體的陳年問題,其實是身處社群時代的閱聽人都需要關注的「觀看」問題。

庫爾迪的影像指向漠然的國際政治場域,也投彈似地炸出當代觀看戰爭與苦難的諸多問題。庫爾迪影像後文本在社群媒體上流傳時,激起社群氾濫的人道關懷,憐憫之心鋪天蓋地在社群間蔓延,多數社群閱聽人也成為美國批評家Susan Sontag筆下旁觀指涉的對象。

圖二/資料來源:Jalol Hajir(2015)。

圖二/資料來源:Jalol Hajir(2015)。

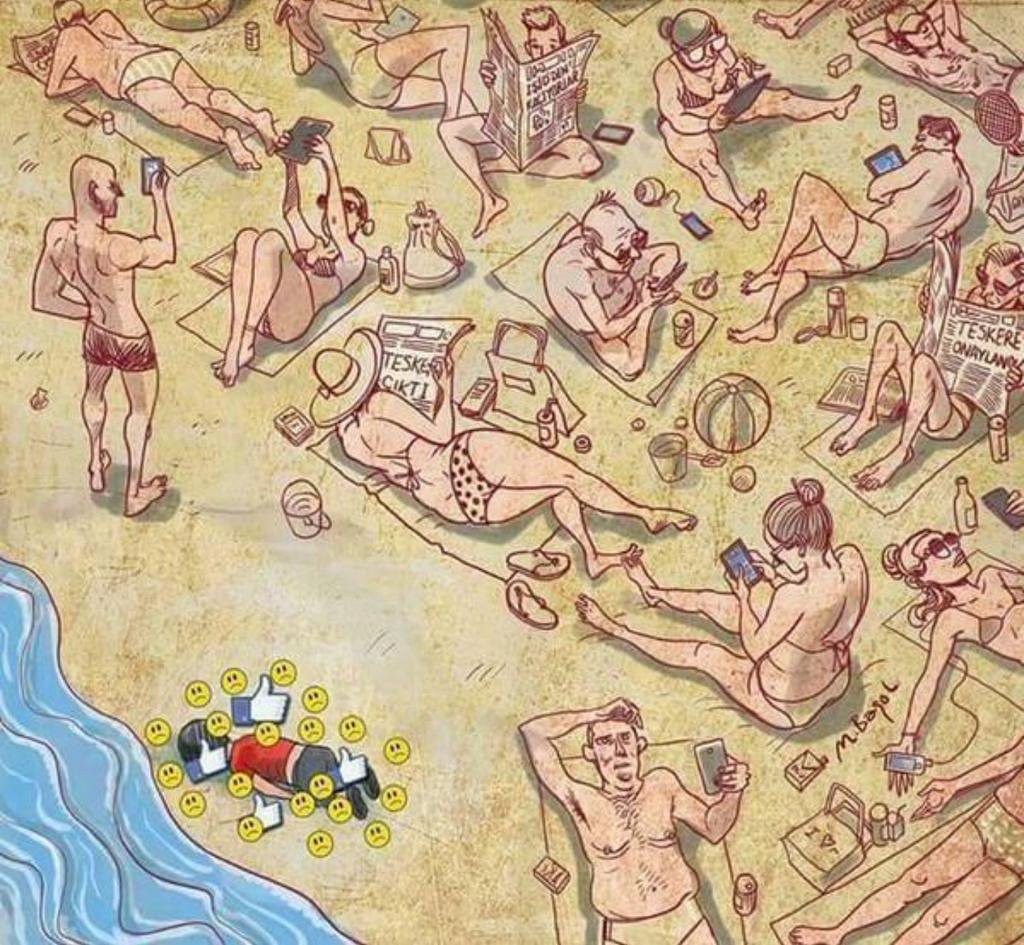

土耳其藝術家Basol的作品便直指社群世界如何漠視戰爭苦難(圖三)。傳統媒體攝影師所拍攝的庫爾迪影像透過不同媒介(包括社群媒體)再現在大眾眼前,沒有任何人直視庫爾迪的真實現況(死亡)。滑手機、看報紙,然後事不關己地享受陽光和沙灘,只透過社群媒體設定好的按讚、分享、留言、GIF圖等互動機制表達人道關懷。社群閱聽人在觀看戰爭苦難後,透過這些「視覺行動」能參與或改變什麼嗎?

看似帶有人道關懷的「視覺行動」除了多傳散庫爾迪的死亡訊息外,極少能推進下一步現實生活的人道行動,或說是無法確知有無效果,也更符合 Sontag早期的論點——影像的美學化無法使人產生(現實)行動。社群閱聽人不斷分享、按表情符號,意圖實踐人道精神,實際上卻可能強化傳統媒體的美學化影像。換句話說,社群閱聽人不僅重蹈過往報章雜誌劇場式的觀看,更進一步藉由社群的視覺機制在公領域循環消費庫爾迪的死亡。不過,若繼續追問,難道社群上的視覺行動一無是處嗎?顯然未必。

圖三/資料來源:Murat Basol(2016),下載自Birgun Pazar網站。

圖三/資料來源:Murat Basol(2016),下載自Birgun Pazar網站。

隱喻二: #、轉推、哭臉……

幾乎無門檻的社群互動功能開啟公民參與的另一扇窗,例如#(hashtag)。2014年美國密蘇里州佛格森市一名白人警察開槍射擊非裔美籍年輕人Michael Brown後,數千名捍衛種族正義的群眾上街抗議,並在社群媒體上集結發聲。事發一週後,推特超過3千600萬則相關貼文,一個月內標籤「#Ferguson」超過800萬次,成為促使當局改變政策以平息眾怒的推力之一。沙灘男孩影像在社群瘋傳時,也曾伴隨標籤「#KiyiyaVuranInsanlik(人命沖上岸)」以凸顯敘利亞難民渡海逃難、尋求庇護的迫切需求,召喚社群間的人道關懷。

類似標籤行動的視覺行動主義概念為透過影像或像素工具對社會現實造成改變,但從一般經驗可知,並非每次都有效。其實Sontag在討論攝影時已開始懷疑影像對現實行動的效用,只是她的論點後來因親歷戰爭現場而有些搖擺,從認定苦難影像過於悲憫,又重回人道主義的立場,認為影像帶來的感受和觀者的現實生活經驗息息相關。

不過,即使是社群媒體的直播也無法讓人完全經驗現實生活。伊斯蘭國(IS)曾數度在臉書直播戰場前線的戰事,以及狹持和斬首人質的畫面,同一時間有許多網友同步按哭臉、留言呼籲拯救,但沒人確知這些符號文字有無化為現實行動。因為直播原真性消失,仍阻礙觀者經驗現實。因此,社群閱聽人反而透過視覺機制#、轉推、分享等視覺行動加入遠方戰爭,而真正改變人道危機的行動寥寥可數。社群閱聽人一邊流動群聚式地觀看苦難,一邊可能也在塑造更暴力的影像劇場。

回到類似命題:社群閱聽人如何僅靠一擊「哭臉」就對遠方的苦難造成任何正向改變?對既隔離又連結的網路社會來說,視覺行動的效用值得重視,但視覺行動作為節點,啟動自我與他人對某事件的共感後,如何正向地改變事件往普世人權價值發展更須關注。在社群媒體真假資訊氾濫,眼球專注力不超過十秒的現下,或許是思考視覺實踐之於社群媒體重要性的最好時刻,但同時也可能是觀者對遠方戰爭感到最無力的時代。

隱喻三:旁觀、窺視與圍觀

作為社群閱聽人,該如何面對未來螢幕上可能出線的更多沙灘男孩?除了批判、近用,其實也是一道極其複雜的閱聽人倫理難題。但如果細究「觀看」,或許能有一些新的想法。Sontag的旁觀指的是,人在「此處」看著「彼方」已經發生的事,例如戰爭。她認為人的憐憫成為幫兇的關鍵不在於觀看,而是宣告自我是無辜的。然而社群閱聽人在某處看彼方的事件,再加上自己或他人使用視覺機制回應事件,已經不僅止於旁觀,反而產生「我是無辜的介入者」的心態,甚至撐開「窺視」社群他人的空間,

敘利亞內戰影像中,有一張頗能詮釋「窺視」的意義。一群觀光客在被戰火摧殘後的敘利亞城市阿勒坡前開心自拍並上傳至社群媒體(圖四)。自拍是一種透過自我揭露、他人窺視、公共凝視等過程建構自我的視覺行動。觀光客自拍時將戰後情景作為戲劇場景,搬演給社群閱聽人二次觀看,不僅消費苦難,也生產了苦難。觀光客的觀看原先僅是個體或小群體的現實生活經驗,但是透過自拍上傳至社群媒體後,提供社群觀者窺視苦難的空間。

圖四/資料來源:Omar Sanadiki(2015),路透(Reuters)。下載自《華盛頓郵報》(The Washington Post)網站。

圖四/資料來源:Omar Sanadiki(2015),路透(Reuters)。下載自《華盛頓郵報》(The Washington Post)網站。

社群世代的觀看多重且流動,沙灘男孩的影像成為當代社群觀看方式的轉變之隱喻,以及在當代影像的像素技術和呈現方式的革新下,如短影像、慢動作、限時動態、直播等,觀者可能依舊被影像馴服的困境。從現實圍觀災難到線上圍觀戰爭,社群視覺行動或許可改變社會問題,但也讓戰爭影像不須特別顯現暴力的姿態,便能馴服觀者的眼球。因為全球影像暴力構成早已是社群動用視覺機制下的共業。

觀者如何從全球視覺暴力中解放?如何在社群媒體中採取有效的視覺行動改變社會?解鈴仍須繫鈴人,社群也許能自體發展更多觀看和行動之道,但別忘了,社群世界利於展現自我,卻也是真實的荒漠。

(本文改寫自莊崇暉(2017)。《觀看戰爭:敘利亞內戰的難民影像分析》,國立政治大學傳播碩士學位學程碩士論文)

莊崇暉

Latest posts by 莊崇暉 (see all)

- 社群媒體上的戰爭——沙灘男孩的隱喻 - 2018-12-17