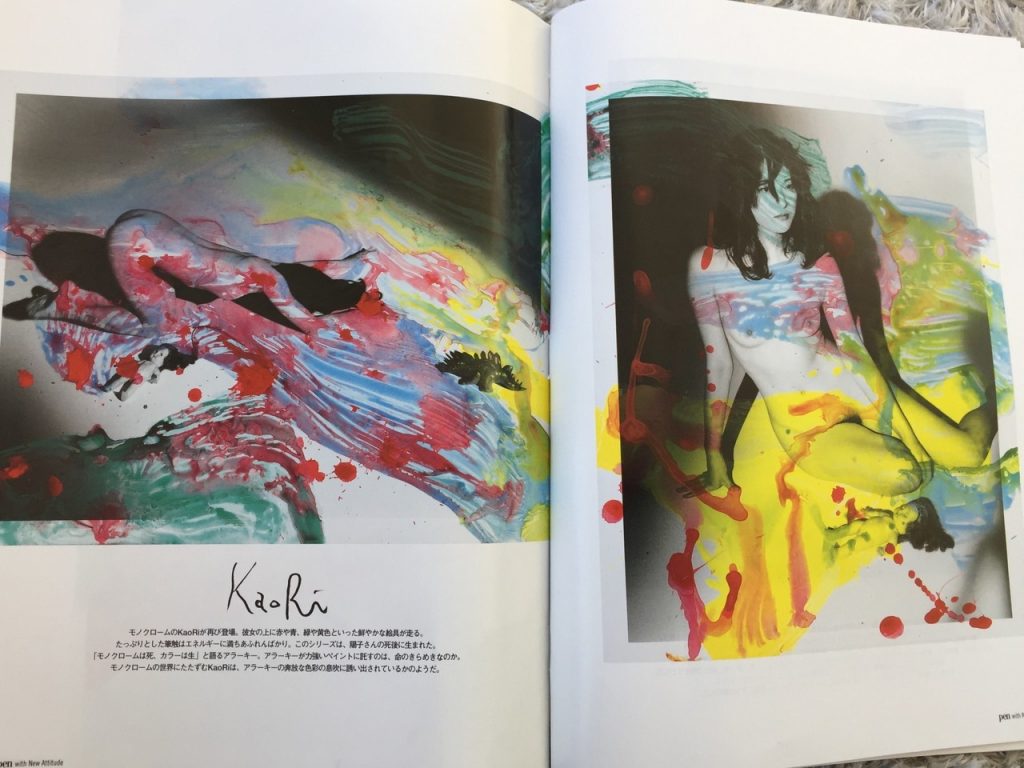

文/KaoRi

譯/張雅晴

譯者前言:

寫真家荒木経惟的模特兒KaoRi從2001年開始跟荒木共事,16年間被媒體與寫真評論家稱作是荒木的「繆思」。包括目前正在紐約性博物館展出的「The Incomplete Araki: Sex, Life, and Death in the Works of Nobuyoshi Araki」,荒木的寫真展或是紀錄片中總是會見到KaoRi的身影。但是在今年4月初,KaoRi在部落格上發表約7000字的長文「その知識、本当に正しいですか?(那樣的知識,真的正確嗎?)」,聲明自己過去與荒木之間不對等的權力關係。這篇文章在網路上被大量轉載,引發寫真界熱烈討論與反省目前為止被視為理所當然的「私寫真」、以及模特兒與寫真家的關係。荒木的寫真往往與女體、性、裸露等關鍵字連結,KaoRi作為模特兒的作品也不例外。但KaoRi的指控不在身體上的傷害,而是作為女性、以及作為模特兒的尊嚴與權利的喪失。KaoRi在接受BuzzFeed的採訪時表示:「為了作品而裸露這件事,過去我是感到自豪的。但原本是為了藝術而貢獻,後來卻發現自己只是被當作物品一樣對待。」在2017年荒木的前模特兒自白受到荒木性虐待、以及目前在全世界展開的#MeToo運動的鼓勵下,KaoRi決定寫下自己的經驗與心情。本文一經公開,立刻引起廣泛注目和討論,我們特別取得KaorRi本人的授權翻譯與刊登,與中文讀者分享。

不久之前,荒木在紐約性博物館的展覽在推特上造成話題,當時雖然我有很多想說的話,但是對我來說這是非常重要的事,我需要許多時間整理,所以晚了許久才出來發言。要掀開並且再度面對曾經被覆蓋的過去、並且將那些發生過的事情作為事實單純地接受,比想像的還要困難許多。我並沒有因為憤怒而想全盤否定,也並不是想要高聲「都是你的錯,讓我的人生變的一團亂」。關於事情為什麼會變成這樣,我曾經希望能夠在互相理解對方感受的狀況下結束這件事。雖然最終發現他並不是能夠跟我互相理解的人,但我也是整理好自己的心情了吧。

在Mario Testino、Terry Richardson、金基德、拉斯•馮•提爾、伍迪艾倫、昆汀都被舉發的時代,荒木的展覽引起海外記者的關注,並對寫真家(攝影師)和模特兒的關係很有興趣,提出像是「在日本的話,是不是跟詩織[1]一樣發聲的人會受到抨擊,所以模特兒們不敢說…」之類的擔心。但同時也有將我形容成「現任的伴侶,同時也是繆思」的報導。對我來說,被這樣曖昧的方式對待並且持續被誤會,是一件很難受的事。雖然非常非常可怕,我仍然想用自己的話來寫出這件事。如果打破了各位寫真迷的夢,我很抱歉。不管相不相信,跟#MeToo也沒有關係,只要我說的話能夠作為欣賞荒木的寫真作品時的一個觀點,對我來說就已經足夠了。我想這就是我那時處在那個位置的意義吧。這是一個有點長的故事,在一個全世界的藝術家都對他說「你是我的英雄!」的人身邊就是我的日常的時候的事。

我從2001年開始到2016年之中,曾經擔任荒木的模特兒。在這段時間裡,我們完完全全是寫真家跟模特兒的關係,並不是戀人。我從來沒有去過他家,也沒有想過要破壞他的私生活。上面那張照片,是第一次被他拍攝時的照片。第一次可能多少有些顧慮,那並不是裸體的照片。我一直想要當舞者,也為這樣而留學,但是那跟在舞蹈團跳舞可能並不是同一件事。當時我往返於巴黎跟東京,這張照片記錄著我那時忙著尋找著屬於自己的表現方式的年輕歲月。當時那間在六本木的攝影棚,現在已經不在了。從那之後,不管是攝影棚裡我跳舞、裸體、穿著和服,或是跟他在一起時我吃飯、睡覺、入浴、畫畫的每一個瞬間都被拍攝下來。

當時我只是被拍攝,但並沒有被告知照片會被怎麼使用。在那之前,在國外一起工作的攝影師都會給我簽攝影同意書,之後也會給我看成品並給我幾張沖洗出來的照片,在作品要出版時也會給我簽同意書或是請我確認內容。有些時候也會列出跟版稅有關的內容。第一次拍攝裸體照時,我曾經問過化妝師,但是得到「荒木的話沒有這種東西耶」「這在日本很普通」的回答。我當時認為像荒木(這樣有名)的人應該不會做什麼壞事。現在想起來,跟這樣的人沒有簽合約書才是很奇怪的事情,但那時候我還太年輕天真了。就這樣,我們的關係越來越深,發展到了這些事情已經沒有辦法說出口的程度,恐怕是(我)犯得最大的錯。我顧慮得太多以致於過度犧牲了自己。

作為荒木中意的數名模特兒的其中一人,經過了幾年,不知何時開始我被稱作繆思。個展的開幕、採訪以及公開場合也開始和荒木一起出席,時間上的束縛也變多了。在沒有事前通知的狀況下,那些我的照片被以我的名字為標題的攝影集和DVD被發行、並在全世界展示販賣。我也做了很多被稱作Live shooting 的舞蹈表演。攝影的部分有時會拿到酬勞,但是表演卻大多是沒有收入的。除了攝影結束後直接拿給我的、像是零用金一樣的酬勞,不管我的時間被佔據了多少、或是用我的名字作為標題的寫真書被出版,我沒有得到任何酬勞。為了生活,我必須接其他完全不同的工作來賺錢。那時的狀況非常辛苦。但是,「作為藝術家,談錢的事情很丟臉。」「接受這些,你(作為模特兒的)的表現才能夠更上層樓。」被這樣一說,我什麼也說不出口,於是在相信荒木「私寫真」「寫真是關係性」「LOVE」「繆思」等論點、並以自己的方式理解甚至想要為其貢獻的心情下,我將那些論點全部吞下。

但也因為這樣,我越來越疲憊。現在回頭看,一切都太過而且太極端了。我被要求那些非尋常的東西,並且認為那樣是理所當然的,像是什麼被痲痺了一樣。作為荒木的繆思跟日常生活的落差太大,為了要同時維持這這兩者,我只好隱藏自己。現在回頭看,那樣隱藏自己而活的日子是很不健康的。

荒木為了自己作品的形象,又或是他那種輕率的個性,刻意在雜誌跟電視採訪時製造那些(跟我有關的)誇張話題,關於我的寫真書跟DVD等商品一次次被任意製作販售、或是在完全沒有跟我討論的狀況下取了「KaoRi Sex Diary」[2]這種標題,甚至在許多人面前故意要我擺出過激的姿勢來拍攝、並且講得好像他的功勞一樣。以及有多次在我被告知要拍攝後,等到了攝影棚才發現是荒木自己宣傳用的採訪攝影,在他擅自讓外人進入攝影棚的狀況下被迫拍攝裸體照。即使我拒絕了,荒木也用「他們不是來拍你,是來拍我的」這種理由,把我逼到非做不可的局面。除了這些,旁人的嫌惡、生活中被跟蹤、看到那些被擅自放上網的影像而相信的周圍的人的眼光等等,常常讓我很難受。由於壓力太大,在路上或是飛機上失去意識昏倒,或是彷彿閉上眼就可能被殺、那種感覺自己處於危險中的日子並不少。當我要求他改善時,荒木總是用「不知道」「我忘了」「我沒有說這種話」「跟我沒關係」「是編輯自己寫的」「我沒有電話也沒有電腦,所以我都不知道。是看的人有問題,是在意的人有問題」這種方式逃避,讓私生活被破壞的我必須一個人面對。以前因為是他的妻子所以被原諒的這些事情,現在卻要強加在這個他不願意負任何責任的「我」身上。

隨著時間過去,要到看清荒木這種對外和顏悅色、對身邊的人卻是漠不關心的本性,就像他曾經公開說過的,只要能夠拍到照片就好,我對於他其實對被攝體一點興趣都沒有、而照片本身似乎也真的是「FAKE」的這件事有些微實感的,真的是經過了很長一段時間之後的事了。在我一方面想要離開,但一方面我沒有發言權、所以就算離開了也不可能改善任何狀況的想法之間,我認定自己必須扮演繆思這個角色到最後一刻。另外也是對於這個我曾經一度相信的人,想試著相信他到最後。面對因為生病而漸漸改變的他,當時我可能也抱持著相當複雜的感情。

我被以「神秘的,什麼都做的女人」這種形象在大眾面前被展示。因為這樣,我的日常生活有很長一段時間都因為被跟蹤而困擾。跟蹤、家裡被入侵而且寫真集被偷、垃圾被亂翻、信箱裡被放入沒有郵戳的明信片等等,這些事情發生了不只一次。因為這些困擾必須要搬到保全嚴謹的地方時,荒木卻說「是我的錯嗎?你是不是搞錯什麼了?為什麼沒有鑰匙卻可以進去你家呢?」。他完全不相信我,除了給我極少的錢,也沒有去警察局報案,最後高額的偵探費跟租金都必須要我自己負擔。精神上跟經濟上的負擔逐年增長,這些負擔對我身心的影響也開始出現,我那時恐懼於總有一天會得到非常嚴重的病。

當這樣的生活已經無法持續,別人怎麼想已經不重要,至少在私生活中我想要離開這個「神秘的自己」,我試著想要創造一個跟那邊的世界完全切割的日常生活。但是那樣的生活剛上了軌道,又再次被荒木自私的行為破壞了。有時我被形容成對他來說非常重要的存在,像是「我的女人」「因為有繆思的存在,我死不了」;但有時則是被說成是「妓女」「那種不需要買公寓(給她)的等級的女人」「對她的私生活完全不清楚」,完全依照他的需求被呈現。因為「NHK不會播裸體」所以叫我準備了水藍色的洋裝、讓我以為可以安心的一次攝影,結果卻是「在NHK露個胸似乎很不錯」這種發言跟我的胸部暴露出來的瞬間被剪進影片中,跟我的經歷一起被公開播送。全國放送一直具有很大的影響力。如果是有名的藝術家,不管做什麼都像英雄一般地被正當化,對於這種媒體的判斷,我非常不信任。

從荒木長年的拍攝經驗、特別是持續拍攝妻子的經驗中,他應該知道女性的心情隨著年齡增長的變化,那種「已經不想被拍了,不想再被暴露在眾人面前。」的感受。但是對於自己的名字跟行為在社會上所具有的影響力如何對我造成傷害,他充耳不聞,仍然把我當作物品一樣的對待,從來沒有要改變的意思。

2016年2月,我已經到了忍耐的極限,寫了一封信清楚地請他改善工作環境,只得到一通「我再跟你聯絡」的電話。不知從什麼時候開始,我打電話給他這件事也不被允許。過了一陣子終於有機會通話,他雖然願意見我,卻反過來要求我簽屬一份寫著我的名字以及「從此不會做任何毀損有限公司Araki的名譽以及妨害其營業的行為」的文件。當我聽他唸完全文,最後聽到自己的全名時,我覺得這已經超越了我精神上能夠負荷的極限。我拒絕了許多次,但是他用「你要考慮我的身體狀況很差」「你不簽名的話我之後很難做事」「注意一下你自己的身份」等話強迫我,最後讓我不得不交出文件。在這之後,2016年6月已經預定好的攝影行程被取消,我作為「繆思」的角色也突然被終結。等於是叫我消失的意思。在這之後,我收到有限公司Akira的女性代表所寫的長信。那封信用了「接下來也請你繼續做最為棒的繆思而存在。」的句子來作結。在發生了這麼多事情之後,在一切都被漠視的情況下,我就是沒有辦法原諒這句話。我把這封信轉送給荒木,希望他能夠理解公司對我做出這種令人不快的事,但是一如往常沒有得到任何回覆。雖然我試著將這個狀況理解為單純的嫉妒,但是在沒有任何人挺我的狀況下,這其實不過是種霸凌罷了。我完全失去了自尊心。一直到現在,當我看到自己的照片在荒木的個展中仍被持續使用,我都會想起那個時候的事。

如同在藝術或是演藝的世界裡,淒美的故事總是不知為何被神格化,我在想,自己是不是也必須要用孤獨且被謎團包圍的繆思的死亡、為他的作品貢獻?因為這樣,我認真地想過要自殺。當時我連大概的日期都已經決定,作為遺書的替代也開了Instagram。(離死)只差了一點點。但就在這個時候,曾經是我的芭蕾教室的女作家突然過世了。她的事情被媒體報導為謎樣的死亡。雖然已經無法得知她死去的真相,但是讀著她留下來的部落格文章,我看見了跟我完全相同的心情。我沒有辦法停止自己的眼淚。雖然這麼說不太恰當,但我在那時候清醒了。也是為了她,我覺得這種存在著謎樣的死亡或是非自然的死、不合理的自殺等的世界不應該繼續。對當事人而言,根本不存在所謂的「謎」。

那時候我為她創作並發表了一支小小的舞蹈表演,我掩蓋住自己的情緒,努力地過著普通的生活。在心情漸漸平復的時,美國開始了me too的運動。看到這個運動時,我認為我不需要再為了荒木所創造的虛構而奉獻自己。我開始諮詢警察、律師、相關人士等各方意見。當時雖然很想任由自己的感情驅使、立刻發聲,但是考慮到我跟荒木的關係,在各種意義上我都必須要謹慎行事。冷靜而客觀地判斷自己的天真、愛以及同情等等,是非常痛苦的經驗。此外,我知道荒木曾經多次被過去的模特兒要求不要再公開照片,而他也接受的事情。我不會說希望他從此不能公開任何照片,但是要公開的話要訂好規則,也希望他承認到過去他的行為不管怎麼說都太超過了。為了討論這件事情,我希望能有跟他對話的機會。在二月中時,我通過律師提出了申請。

但三月時得到他的回應是「因為你當初來我們事務所說你想被拍,我才用你做模特兒的。『私寫真』是一種被評論家廣泛認可的、我獨特的表現手法,這種關係並不是商業的關係,本來就沒有什麼規則跟同意。全部都是我自己決定的。如果不是這樣,我的藝術就不會成立。所以沒有什麼太超過的事。從今以後要怎麼使用照片也沒有討論的必要。」這樣的內容。除此之外還說「我想透過對話跟你好好地解決這件事,而不是敵對的書面互動。但是我已經失去要把你當做模特兒的力氣了。」明明是他自己切斷一切,什麼叫失去把我作為模特兒的力氣。幾次寄信都被無視才拜託了律師處理,好個任意踐踏他人感受的寫狂老人。(他這樣的行為)已經不只是奇怪可以形容,我為他感到可憐。而公司的女性代表也沒有給我任何回覆。

當了16年了模特兒,我沒有累積下任何東西。什麼都沒有留下。因為我終於理解這一切也許本來就是空的。我感覺自己更深入地理解了荒木的寫真。擅自解釋「私寫真」的定義、而被此欺騙和利用的,是我。誤以為是貢獻並且擅自為此努力的,也是我。如果他們沒有意識到自己的行為有多讓人痛苦、也沒有要理解我抱著什麼樣的想法發起這個行動,我可能也沒有跟他們對話的必要。我希望這個失敗的經驗談,能夠幫助現在想要改變、或是未來有同樣經驗而沈默的人。我也是從許多的#MeToo中得到很大的勇氣。我不希望接下來還有像我一樣掛著藝術的面具、但在暗處有著這些感受的模特兒出現。我也希望這能夠作為思考寫真這門藝術的契機。現在我更強烈感受到這個一但被拍攝後、到死都無法消失的寫真藝術的恐怖。

由於SNS的發達,現在是人們可以自由地將自己喜歡的事情連結到工作的時代。到處都可以看到#徵模特兒的消息。能夠將自己喜歡的事情作為工作,是一件很棒的事。但是自己也必須由自己來保護。我相信有很多業餘的模特兒,以及因為好奇心而想試試看的人。一但發生了什麼事情,有沒有合約書會是最重要的。只有這樣才能夠採取法律的行動。因此不管是多好的關係,在製作雙方都能夠接受的合約書這件事情上請不要妥協。請永遠記得,在這之後不管模特兒如何努力,被拍攝的照片都會成為攝影師的「物品」。

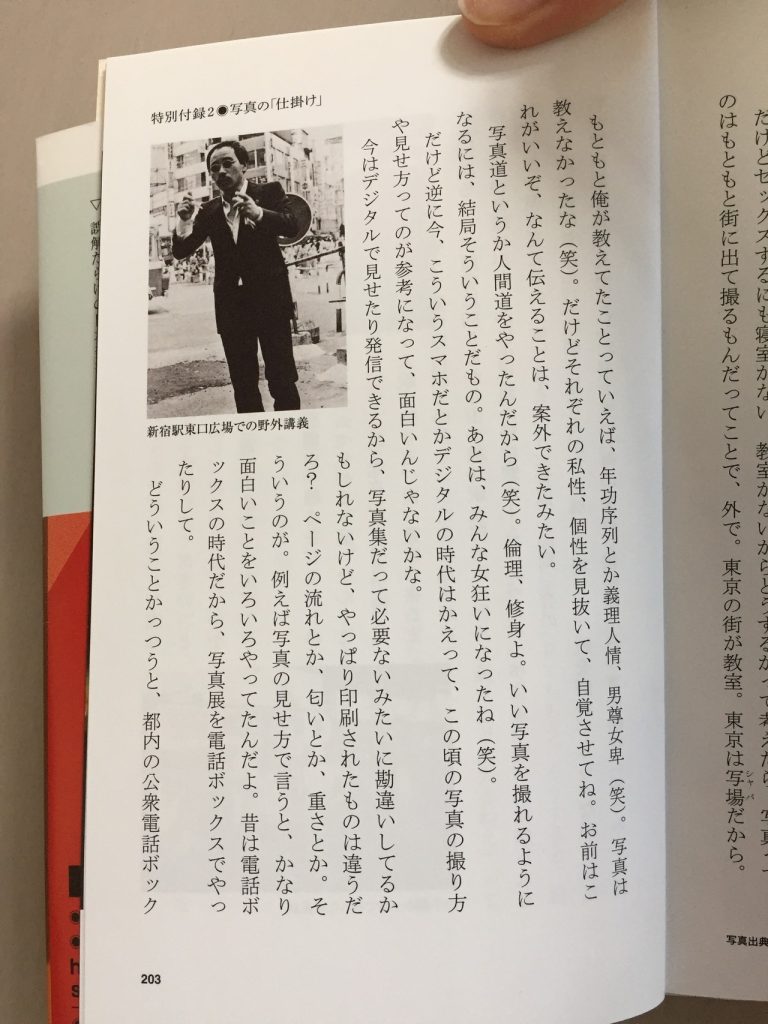

下面這本書,是變成最後一次攝影的那一天,他對在壓力下快要爆發的我說「來,生日禮物」時給我的書。

內文:那時我教的是年功序列、義理人情、男尊女卑(笑)。倒是沒有教寫真……與其說是寫真之道,不如說是做人之道(笑),倫理、修身之類的。要能夠拍到好的照片,其實就是這樣的事。另外就是,大家都變成「女狂」了(笑)

在化妝時我翻了一下,看到這段話。在這個年代,還可以公然笑笑地說這種話的人,想到我居然在他的身邊待了16年,我可能也做了助長了這種思想的事情吧。我正是被他這種「年功序列、義理人情、男尊女卑(笑)」的性質給吞沒了。然後終於爆發的我。我要將下面這句話「その知識、本当に正しいですか?(那樣的知識,真的正確嗎?)」,原原本本地送還給這個寫狂老人。

對這讓我看見了新的世界、曾經讓我仰慕的人,用這樣的方式結束是有點遺憾的。但隨著年紀增長累積經驗,並不是等於變得偉大。作為反面教師,我感謝他教了我許多事情,現在我想要利用這個失敗的經驗、專注於創造更好的未來。

不管是什麼樣的神話或是廣大的宇宙,真實之中一直是包含著矛盾的。

從今以後,我想要好好地相信自己、珍惜著每一天活下去。

我想有很多人從今以後要開始新的生活。不管是做什麼樣的工作,當你感到不對勁時,都不能忘記去懷疑、思考、和人談論、甚至是離開。繼續待在已經歪斜的地方的話,當你被吞沒時就沒辦法做出正常的判斷。所以請相信自己的感覺,不要對自己說謊。不要因為年紀輕而有所顧慮。請相信新的價值觀要由你們自己來創造。就算進行得不順利,也不代表全部都完了,試著往外踏出一步,還有一個完全不同的世界在等著你。即使想要怪罪他人,但那只是浪費時間,若是太過煩惱,試試看一個人旅行吧。當看事情的角度改變時,痛苦會轉變為溫柔,那樣的痛苦能夠被你活用的時刻一定會來臨,如果能把危機當作是轉機,你也會感到輕鬆一些。當自己開始改變,而周圍的人也能感受到時,即使是一點一點很緩慢地,社會也會變好的。請相信那個小小的力量。

站在上方的人,除了你的力量,也請務必察覺到自己軟弱的部分。在你沒有意識到的時候,你可能會把自己的軟弱、強加在你下方的人身上。不要遮蓋了比你弱勢的人的意見,請至少聽完他們想要說的話。在這個時代,認出自己的錯誤並道歉,並不是一件丟臉的事。請不要安於舒適而拒絕年輕或是新的東西。請試著找尋一種互補的循環關係。

希望這個社會能夠成為一個不分地位高低、大家彼此能夠互相尊重並發展的地方。

Living well is the best revenge.

KaoRi.

© sakuramochi office

圖片與內文來自KaoRi的部落格https://note.mu/kaori_la_danse/n/nb0b7c2a59b65

本文已取得KaoRi的同意授權翻譯與刊登,轉載請註明譯者與來源出處。

[1] 獨立記者伊藤詩織在2017年透過記者會以及出版『black box』一書,公開前TBS華盛頓支局長、現為獨立記者的山口敬之在2015年對她下藥並試圖強暴她的過程。作為日本少數願意公開姓名與臉孔的受害者,伊藤詩織在海外也擁有高知名度。

[2] Photo GRAPHICA vol.12, 2008年秋天特輯中,其中一個專題的名稱。

張雅晴

興趣是替路人配旁白,

以及在電車上偷看隔壁的人在幹麻。

Latest posts by 張雅晴 (see all)

- 【重量級譯文】その知識、本当に正しいですか?(那樣的知識,真的正確嗎?) - 2018-05-02

- 那次我去當山形影展的志工 - 2016-07-14

- 宮崎駿在日本 從「吉卜力真的要解散了嗎?」談起 - 2015-05-10