對很多年輕人來說,是因為萬能青年旅店、宋冬野而認識了中國現今的民謠搖滾、新民謠。也許多一點,再聽了李志、五條人,而感到驚艷。但,如果你想聆聽更接近獨立搖滾的創作,那麼可以聽聽Carsick Cars,、Snapline、刺蝟、重塑雕像的權利、吹萬…,這些優異、悅耳、強大,並有不少死忠國際樂迷的中國另類搖滾名團。但在眾多好手中,請一定要認識一支最具代表性的樂團,他們持續地、專注地、緩慢地創作獨特的作品,廣受推崇。他們是P.K.14,the Public Kingdom for Teens的簡稱,又名「青春公共王國」。一支近二十年來最具份量的中國獨立搖滾樂隊,被稱為「單憑歌詞就能撕碎每一個敏感青年的心」的中國青年之聲。

作為一支90年代末成立於南京,隨後移居北京的樂團,P.K.14的特別之處,來自於他們標誌性的、不安又引人的音樂。除了是精細製作的編曲、錄音,當然,還有同時是詩人、小說家、主唱、音樂製作人的靈魂人物楊海崧,他精練抽象的歌詞藝術、歇斯底里的唱腔,每一首都是深沈觸動個人、社會及政治隱喻的矇矓詩句。

P.K.14的創作,可說是楊海崧、吉他手許波、貝斯手施旭東及瑞典籍鼓手雷壇壇,以及長久合作的瑞典音樂製作人歐陽漢客(Henrik Oja)共同的藝術結晶。終極呈現出他們對於音樂創作的執念,包括編曲、歌詞、專輯設計美學、樂團行事風格…等等綜合而出的思想。20年的音樂生涯,可說是老團了,但卻永遠只專注於一張又一張專輯的創作與錄製,而非表演性的音樂事業。每一個成員平日都各自有工作(雷壇壇是專業攝影師),只在工作之餘規律地移出時間練團、創作與製作,只在新專輯出版時,才進行密集的巡廻演出。這使得長時間地等待P.K.14的作品, 3、5年,已是常態;然而一旦有作品,便是擲地有聲、又讓歌迷一陣暈眩的傑作。

成軍20年,上一張是2015年所發表的《金蟬脫殼》,分別是四首與藝術家孫秋晨的展覽合作的現場即興音樂(Kim, Zen, Shell, Trotsky),以少見的實驗噪音,呈現不凡的藝術性及奧妙思想。而最近發表的《當我們談論他的名字時我們在談論什麼》(以下簡稱《當我們談論…》),則是久違的第七張專輯。嚴格來說,距離上一張2013年出版的錄音室作品《1984》,又已睽違了5年。

* * *

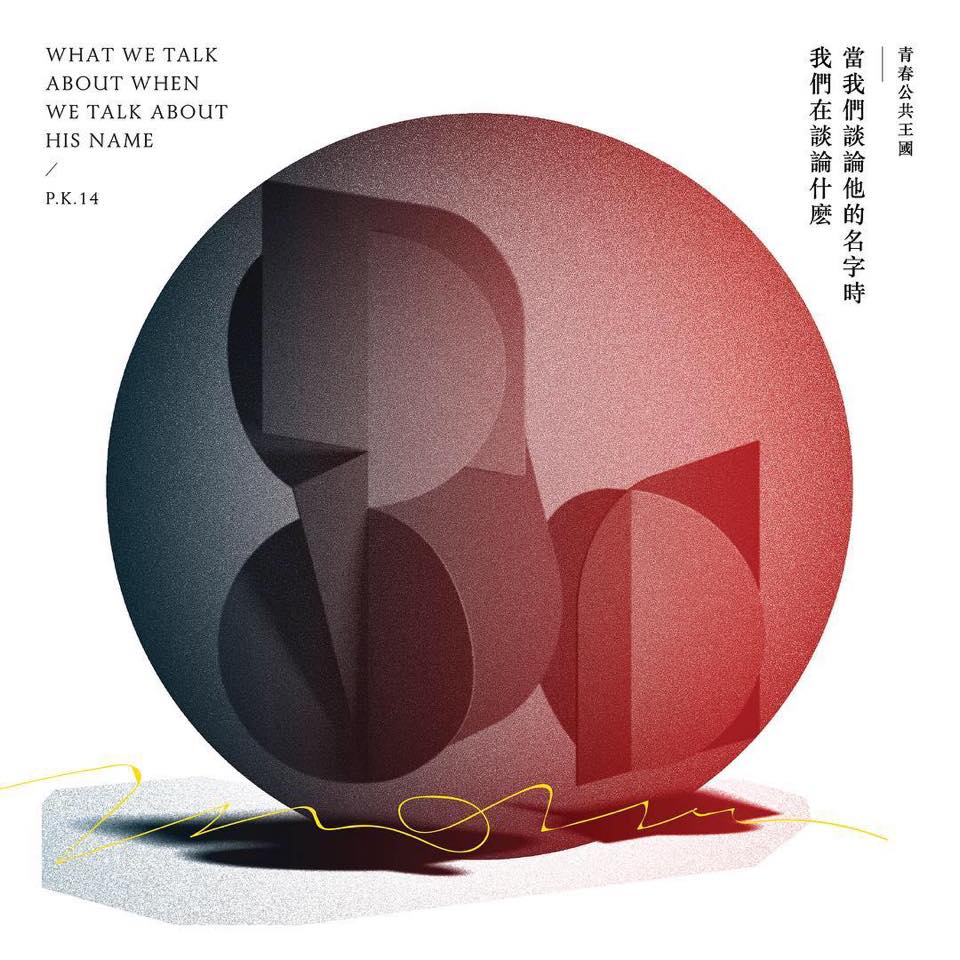

P.K.14新專輯,《當我們談論他的名字時我們在談論什麼》

P.K.14新專輯,《當我們談論他的名字時我們在談論什麼》

然而這張新專輯《當我們談論…》,又回歸為一則典型的P.K.14音樂政治寓言。清晰可辨的疏離、不安,與隱晦的憤怒,不論是歌詞、唱腔或旋律編曲,都讓人像是再見到老朋友,或回到思念的家鄉般,既安心又能放肆。但新專輯也不只如此,它好像還披了一縷前所未見的外衣,比如,帶有電子律動感的〈不合時宜〉、〈一千種告別的方式〉,插入了像是迷路段落的〈二十分鐘的路程〉,以及有冷冽中國風爵士長笛作結的〈因你之名〉。像是靜看一會後,才發現迎來的是脫胎換骨的新P.K.14,讓人有些興奮,有點迷惘,又有新的悸動。

回顧P.K.14的過往作品,在首張專輯《上樓就往左拐》(2001)之後,接連的《誰誰誰和誰誰誰》(2004)、與《白皮書》(2005),可說是最被傳頌的奠基之作。那是中國的地下搖滾青年,由90年代末轉進千禧年之際的四方浮現;網路數位時代還未全面滲透,但受惠於成長時期打口帶的西方音樂滋養,孕育了這批後崔健、後魔岩中國火世代的地下搖滾新力量。他們拒絕主流流行曲,也不那麼喜歡中國前輩搖滾,反而轉身擁抱更多來自英美的搖滾樂,更為當代、更類型化,也更世界性的青年次文化語言。P.K.14對於西方另類搖滾樂的反芻,幾乎是鄉愁式的,完全吸收紐約70年代的原型龐克、新浪潮,或是英國80年代的後龐克、獨立搖滾氣息,結合前衛、實驗龐克以及流行搖滾。簡單來說,或許可以把他們的音樂風格比喻為怪人、神經質搖滾或抑鬱龐克,比較容易理解。

但不同於當時許多直接唱英文歌詞的新興樂隊,楊海崧更接近Bob Dylan式的中文歌詞詩篇,反而是P.K.14成為刻畫中國青年之聲的主因。包括讓年輕樂迷一邊聽一邊掉淚的〈這輛紅色的列車〉,那經典的「這是年輕的血/這是年輕的血」。還有〈她丟失了信仰〉裡覺醒式的批判,「她丟失了信仰沒人可以幫助她/國家正在肥胖/她丟失了信仰」,以及〈說話的傷口〉、〈燥眠夜〉等等意味深遠的名曲。許多人被歌裡的質問所激勵,比如〈快〉:「他曾經這樣問自己/你是決定大聲的死去/還是這樣沈默地活著」。以及《白皮書》裡,更為緊張、宣告式地召喚(〈告訴孩子們〉)。這些都是早期P.K.14的作品特質,用悲觀、壓抑又決裂的歌詞,扭曲激越的唱法,喚醒無數中國新世代青年的政治與自我意識。

然而,2008年的《城市天氣的航行》則是新一階段的P.K.14。蛻去了青春期似的浮噪與反叛熱情,他們似乎沈靜了下來,對整體社會週遭、國家與世界的變化,發出更為內省式的囈語與冷眼觀察。尤其是2008年北京奧運舉辦前夕,中國各地城市面貌正鋪天蓋地的變化,P.K.14的批判轉向隱晦、嘲諷與疏離,有時只用即興式的長篇器樂,鋪陳他們所感受到的危機與不安(〈北方的靈歌〉)。直到2013年出版的《1984》,則又再翻轉過來。中國正在歡慶世界性的崛起,但P.K.14的《1984》卻是不留情面地,直接曝露他們所感受到的、更為全面的控制。那個由政治、資本、科技與人性的貪婪所組成的,「被控制的世界」(〈你和我〉)。然而,這是則荒涼的反烏托邦寓言,轉化了謎語一般的〈埃及的雨〉,或是指出被監控下廻盪著不安的〈五月〉。過去那個能聽見子彈飛過血紅天空、巨大轟鳴的街頭(〈說話的傷口〉),依然安在,但已沒有人想談歷史,只剩繁榮街景缺口瞥見的那個〈捧著鮮花的瘋女人〉,讓你心頭一驚。

這樣一路回想,在上次聆聽《1984》時對於P.K.14詩意化的鋒利、迂迴的政治密語,以及綿密釋放的音樂航行,都很令人折服。

P.K.14《1984》封面,為藝術家王玉平畫作

P.K.14《1984》封面,為藝術家王玉平畫作

* * *

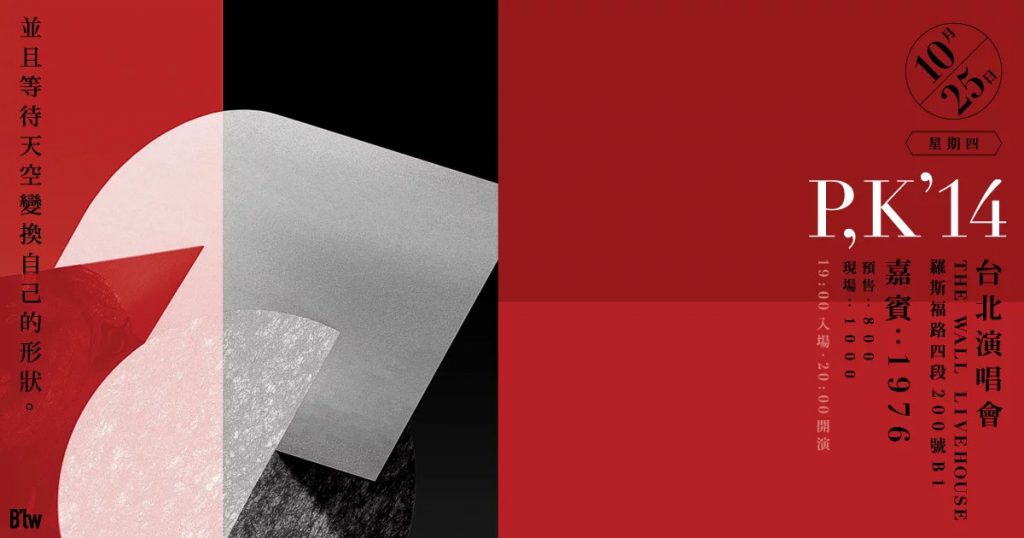

那麼回到最近這張。樂迷似乎可以發現《當我們談論…》,幾乎是《1984》的平行對稱。《1984》去了芝加哥另類搖滾傳奇人物Steve Albini的錄音室(Electrical Audio)錄製,《當我們談論…》則是到柏林的傳奇錄音室 Hansa Studios錄音(曾錄了David Bowie柏林三部曲的前兩張名盤《Low》與《Heroes》,還有Iggy Pop的《Lust for Life》)。上次的專輯名稱是借用英國作家George Orwell的《1984》,這次則是挪用美國作家Raymond Carver的《當我們談論愛情時我們在談論什麼》。上張專輯封面採用了藝術家王玉平的畫作《父與子》(父親讀魯迅,兒子在玩具衝鋒槍),這次則是與另兩位設計師合作抽象費解的3D圖像,底下還有不明簽名。上次的巡迴名稱「昨夜我的想像和現實共舞」,這次則是「並且等待天空變換自己的形狀」。像是工整對仗下,刻意喚起埋藏在歌迷記憶中的線索。如果說《1984》揭露了危險:「歡迎來到被控制的世界」,那麼《當我們談論…》,或許是指出了逃離的想望,反覆釋放「去建造一個沒有他們的世界」的訊息。

世界仍然危險,但卻是以一種華麗的詭計在蒙蔽著你我,而且更狡滑、更難掙脫。「他們就這樣被生活在別人的故事裡,卻還以為這世界屬於他們自己」(〈想像一座城市〉),「看這盛世下的夜色/看這夜色下不知去向的人群/你看這盛世下的夜色/看這夜色下不知所終的面孔」(〈二十分鐘的路程〉),你是要在這華麗的夢中美妙地墜落?還是要一起「進入大海的深處,去建造一個沒有他們的世界」?對於表象、現實與自我的分裂,在專輯裡被反覆刻劃、質問。

【延伸閱讀】如果我們能談論P.K.14,以及那些音樂政治寓言(下):專訪P.K.14靈魂人物——楊海崧

簡妙如

「巫師一腳踏在熟悉的世界,一腳抽離在外;一腳踏在現在,一腳踏在未來...巫師在等待」(Ashis Nandy)

Latest posts by 簡妙如 (see all)

- |碎拍節奏 Breakbeat|如果我們能談論P.K.14,以及那些音樂政治寓言(下) - 2018-10-23

- |碎拍節奏 Breakbeat|如果我們能談論P.K.14,以及那些音樂政治寓言(上) - 2018-10-22

- |碎拍節奏 Breakbeat|亞熱帶台灣新音樂(下):破地獄、Vooid,洪申豪 - 2018-07-30