2019年農曆新年,在家中整理過去檔案與剪報紀錄 (塵封已久),以此來決定該物的是留是去,但是有一個更積極的想法,透過如此系統性的回憶 (從社會文化與政治經濟觀點),來回現當時台灣的發展景象,我首要著手的是1991年 (民國八十年)的資料檔案。

結果赫然發現,這是一個台灣關鍵性的決定媒體政策走向的時刻,而且與我們將要來的一年規劃積極有關。簡單來說,台灣電視事業萎縮,公共電視與國際規模無法對比,為長久以來制度上的缺失,各種議論時而興起時而放棄,目前網路的盛行造成電視更加沒落,但是台灣影視文化萎縮更形劇烈,燃眉之急,政府多重方案祭出,今年開始一一出爐問政,整合公視、華視、中央社、中央廣播電台成就一個公共媒體集團,是一個利器。

1991年,是台灣正式邁向無戒嚴的穩定期,前三年可為驚滔駭浪的社會運動與衝撞,逐漸尋得台灣調適下的民主遊戲規則,但是國民黨獨占與體制上保守性仍為強悍,民主運動尚未成功仍需衝撞的動力不時再現,而在鬱悶當中社會的感官與逸樂文化更形綻放與消費十足,這是一個體制緊繃但是底層大肆解放的怪異發展階段。

我在第一波的1991年脈絡回顧中,發現四件事,居然此起彼落的交疊發生,並在論壇上造成熱議,這四件事從最初滾動到後如下序列:

- 小眾媒體的沒落轉型 (綠色小組等), 迎接政治競選廣告市場開放的浪潮

- 學運再起對立三家電視台,華視揭竿法送小蜜蜂損毀誹謗言論審理大案

- 李登輝總統接受日媒訪問提及公共電視將成立,激化立院初步對決議案審理

- 政府回應立院決議將中央通訊社與中國廣播公司海外部財團法人化

小眾媒體錄影反抗製作頻道逐漸淡出媒體運動政治圈

小眾媒體錄影反抗製作頻道逐漸淡出媒體運動政治圈

28年前公共電視、中華電視台、中央社都是媒體改革的焦點議題 至今未變

28年前公共電視、中華電視台、中央社都是媒體改革的焦點議題 至今未變

這四件歷史公案,其實根本挑動台灣的民族國格與文化發聲主體的爭奪,至今仍然輾轉變形再生議論。我的看法,此四件事對於電視這個媒體的公共性,仍然形成極大拉扯力量,帶動討論的風向。

台灣的公共電視制度 (state broadcasting) 始終無法得到關係份子的普遍共識,其中一個問題就是國家性格層次無法企及。我認為從綠色小組的影視工作取得政治解嚴過程的正當性,就依循可知。在台灣有令人尊重的新聞專業性 (impartiality journalism),必須先從政治抗爭現場蹲點與經營培養政治信任,這方面電視體制內的專業者,完全繳了白卷,成為政治民主化的被革新對象。但是媒體事業化的風潮,循著經濟解嚴後的發展,完全排斥了小型工作室的媒體專業進入,這樣的民主現場的媒體專業,逐漸無法體制馴化,只成為培訓影像敘事公民的黃埔一期師資而已,要不然就是依附反對政黨轉戰電子競選時代的生力軍。

一個回歸民主化下的國家媒體規劃卻捲起黨媒漂白陰謀的議論

一個回歸民主化下的國家媒體規劃卻捲起黨媒漂白陰謀的議論

對照當年六月立法院現場熱議的媒體國家化,感受極深的失落。因為政府回應立院的媒體民主化轉型決議,將中央通訊社與中廣海外部國家化,卻以財團法人形式接收原班人馬,同時律定由行政院獨自提名董事會方式運作,立法院只能逕行預算審查。我們如果以當時台灣民主轉型氣勢,與財政雄厚力量而言,反對的議論期許一個新的國家組織,而且要讓立法院有人事任命權。當時可見的亮點議論是:

- 立法院主管

- 國會與社會共同監督的「公營」

- 直屬行政院主管的機關

- 中央社已有三億多經營預算,4/3部分由外交部捐贈

- 國家模式的運作

- 集中海外業務

- 國家廣播公司的設置條例

我們誠實以對,這些議論放到今日來看,其改革的有效性仍然相當高,但在1990年才解嚴三年後的國民黨威權下,信任基礎不存,媒體專業仍受黨國教育影響,重起爐灶與現狀期許之間難以找到可行之道。但是,反身來論今日的媒體與政局,再次論及國家的媒體集團組合,不是更有基礎與可行嗎?政府主導回應社會需求,豈不仍有一線曙光。

2018年文化部居然讓中央社、中央廣播電台再次回到國家等級媒體的計畫中

2018年文化部居然讓中央社、中央廣播電台再次回到國家等級媒體的計畫中

回到歷史現場,當時最高潮迭起的歸屬於媒體社會運動,前有1990年三月起的反對軍人干政運動,後有1991年五月起的獨台事件的學生運動。這裡的爆點是1990年五月反軍人閣揆的運動高潮時,發動的都市和平游擊戰策略的小蜜蜂噴漆作戰,贏得反對運動一致推崇的創新作法。這個運動主要目標是中華電視台,由國防與教育的國家角色,卻淪為服務單一威權政黨功能,也算是媒體改革重中之重。果然,華視提出自訴,旋即檢察官改成公訴,讓被告四學生,成為小蝦米對大鯨魚的焦點,這場纏鬥的法律與政治大戲,讓華視再次變成焦點。

最有國家性格的電視媒體也是被訴求改革的最紅心

最有國家性格的電視媒體也是被訴求改革的最紅心

從本次審理期間,民眾團體的支持四被告,還有諸多法律與媒體學者專家的論述爆發力四射,再加先驅的行動劇概念在華視廣場前演出,將華視鑲嵌入媒體改革論述的中心,再次凸顯國家廣電資源誤用的誤謬,也延續了還原國家媒體本象的後續研議,不過這場運動改革標的,以當時政治背景,反對政治勢力都以中小企業社會起家,還有接受社運的游擊單位之奧援背景而論,都總結於開放頻道、釋放電波給民間的自由主義推導的國營事業民營化方向。於是,營造一種台灣主流,又間接相左於國家媒體化的變革。當中惟有的不同孤論,來自英國高教留學歸國的「李斯特」,他藉公共論壇需求提到華視是最好的玉成角色,這種state-broadcasting 第二波民主化的全球轉型運動 (南歐開始),初次被接軌到台灣來。

華視作為媒體改革焦點很有歷史性

華視作為媒體改革焦點很有歷史性

回到公共廣電的議題本質,這個行政院終於底定的方案,也在這時候搭上國建列車端上檯面。但是相當戲劇性的序曲,卻由總統李登輝意外揭開。在五月一場接受日本朝日新聞訪問的回答中,提到公共電視是一個新的產物來改善三家電視台的不客觀問題。當時的李登輝,可能是國民黨中還能超越黨國威權思考的一種異端見識者,奈何,在下無著床可能的黨國新聞體系,這種異論不但無法為公共廣電承繼政治革新的當代民主新聞主體 (trusteeship journalism),而且還被時下熟知新聞局體系的體制外評論家趙天楫,給予酸報,將公共電視視為政府電視的化身。

公共電視議案,一開始就落入對政府高度不信任的牢籠。一個戰線在於立法院有立委眼淚與氣憤,大砲立委對於政府先行編列經費籌建公共電視,而無法源大加反對,並認為現任籌備委員會有消化預算之嫌。這其中爭議除了一些是國府傳統以來的依法行事認定上的慣性,如以預算案代表法案,不同於法制派與學院派的理解依據,另外政府掌握變革時機與財政特性據此現實作風,也是造成外界不解的原因。其中反對派的爭議有:

-

黨政軍退出廣電後,或者三讀通過公視法後,再編列預算

-

公視籌委會無公共認可與參與依據

-

釋出頻道與有線電視合法化也是放行的條件

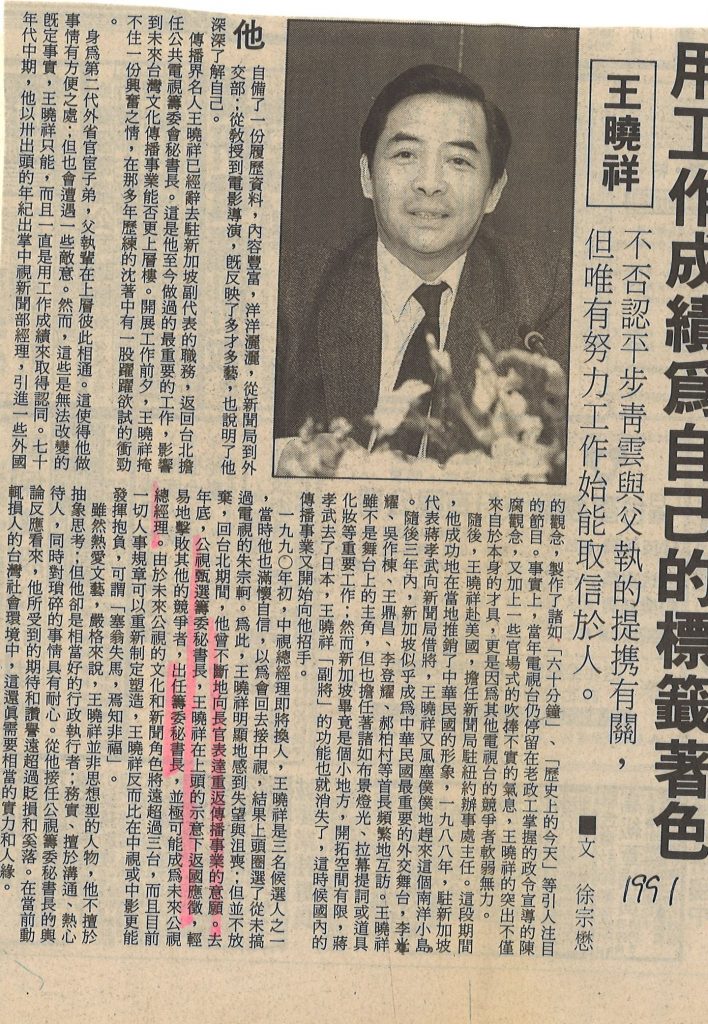

王曉祥是公視歷史中的焦點人物

王曉祥是公視歷史中的焦點人物

另一條戰線,此源於當時籌委會秘書長王曉祥的決策風格,讓公視法草案制定過程不採公開方式。然而,於當年七月初,卻因一次公務文件失竊意外,讓外界得到方案,造就立法院公聽會前的熱議與評論。立法院的公聽會如同體制外的論壇,形成外熱內冷的氣氛,也營造了公視議題凝聚社會團體的標準態勢。就是相對於同時期小蜜蜂爭取頻道開放的運動上,諸多當期反對政治團體的大結盟氣勢外,公視問題比較匯聚了社會福利研究、左派政治與傳播學院中專業運動者,相對而言公視比較屬外來、形而上、與內部建制風格的議論。兩相對比,可知理路不同行,前者知易後者難解。終究,難解派的議論方案重點有三解:

-

財務規劃要開大河與經常性湧流

-

機構治理結構必須有民意基礎認可

-

勞工與社會各界代表性要反映在主體構成上

公共電視議題於1991年正式進入公共論壇

公共電視議題於1991年正式進入公共論壇

歷史現場回顧四大事件後,我輩應當可以鳥瞰今年公共媒體集團的草案的關鍵發展前景。我們必須記得,因為在政治反對與台灣主體性爭奪過程中,公共電視位置的缺席,至今還是未能成就社會認同這議題的普遍重要性。小眾影像的政治抗爭影帶沒落,但公視也未承接這樣政治揭弊的位置。也就是政治性的商議過程 (political socialization process),過去公共電視不足以成就新聞頻道的議論效果 (pervasive effect),現今也無暇成為假新聞騷動中的抗衡者 (counterpart),這種公共電視社會作用討論,是無法與所謂先進民主國家的論述地位相企及。

就政治現況而言,當年民主派力推的頻道開放,再經過有線電視合法化二十年後,早知頻道亂象無助國家的尊嚴更不會幫助國家正常化。而且,目前網媒空間的五花八門的綻放,早已超越頻道是否更多元的爭議。相對著,另一方面對於政府的不信任,早因主客易位,政黨兩次輪替下,產生相當重新洗牌的效用。現今全力推動公媒體集團的強化政策者,正是當年做政治抗爭團體的後輩,相對著酸報公媒體是公家機構的政府電視之復辟,恐無強度。

政黨輪替二次讓公共媒體未來超越政黨進入國家性質的論壇議題

政黨輪替二次讓公共媒體未來超越政黨進入國家性質的論壇議題

然而,四個主體中的三個:華視、中央社、中央廣播電台,就是當年地院與立院中的事件主角之一,外在形象難在民間社會中耳目一新,但是內在民主變革也非毫無進展。執政者的主客易位後的保障,可以釋疑於政治反對團體的質疑,而四大工會在去年的三次支持宣言的內涵提升,也讓民間社會領導者開始另起眼光看待體制內的從業者。換言之,這是第二次法人化的變革,相關議題討論的歷史項目,包含經費、任命、業務性、專業性的立法,應該是有「國家規格」的期許。

進一步,就真實今年要討論的法案而言,公共媒體集團的成立要件,還真實回應了當年三大解藥之方,包含經費要大幅成長與多年度規劃能力 (文化基本法財政雨傘效應)、治理機制決定權回歸行政立法、媒體業務決定有賦予勞工專業決定權、同時業務回應台灣影視產業需要之成長目標。以上只是靜態的論理與理性的樂觀主義之見,歸屬年初的祝禱之言。

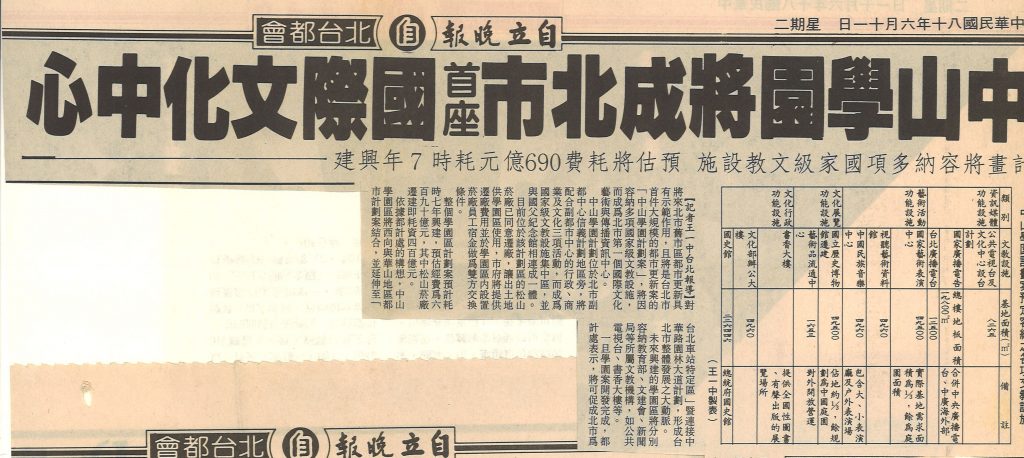

歷史是一個有趣的明鏡,提及一下當年一個跳脫的規劃,台北市政府同時期提出「中山學園計畫案」,研議將松山菸廠轉換成國際文化藝術與傳播資訊中心,讓現地納入公共電視台、國家廣播電台、與文化部及其相關機構進駐,當年想法雖無後續,但是其地彼岸不是已經是台灣公廣集團的屬地嗎?雖不中亦不遠矣!

歷史上的紀錄之言,更是令人拍案叫絕。

台北市政府曾有這樣一個文化媒體園區專案幾乎呼應了十五年後的公共化政策

台北市政府曾有這樣一個文化媒體園區專案幾乎呼應了十五年後的公共化政策

同一時期,一篇電視評論方塊文章也指出如「電視輓歌說故事」的承先啟後喬段:蔣經國早年對籌設中視的黎世芬說道,電視是社會的梅毒,於是派駐親信秘書去控制電視 (作者按,結果台灣電視成了世紀之毒;而排除了黎世芬等專業之輩進入,反而扼殺的一次公共電視出現的可能)。後來蔣經國將兒子,再次欽點降臨電視圈,其子卻在接掌那艱苦工作的早晨逝世 (作者按,華視作為歷史的目標被點出來了)。

2018年仍有回顧當年華視不可取代的國家媒體爭鬥地位

該文章最後又指出公共電視,節錄如後:

公共電視的攻防戰就是如此,一方面,籌設及立法的取巧觸目皆是,一方面,公聽會上的正義之聲也此起彼落,沛然莫禦 ……… 台灣近來的變化算得上是「有建設性、正面而積極的。」(楊子鮭:電視的變奏,自立晚報,1991年8月18日,本土副刊19版)

我非犬儒之輩,藉此言只希望舊事不忘,讓歷史轉換成為台灣進步的激勵之言。

程宗明

從高教畢業進入媒體工作,我一直在追尋返回現代化的傳媒建構,相應國際趨勢的變與不變;我常說自己的工作內涵:以國際知識網絡助公傳媒研發政策擬定、串連公共利益為核心之廣電開發伙伴關係、提供教育訓練資訊與建置資料庫、促進公傳媒之產學交流、協助公共電視董事會與企業之合作發展與監督、推動台灣以廣電產業發展實績走入國際社會;這些說起來振振有詞,但是今世代是否還能被感動?這是別人對我的疑惑年代,也是我的不惑年代。台灣還有機會嗎?我在找答案。

Latest posts by 程宗明 (see all)

- |電視輓歌說故事| 90年代的台灣 慾望與期望的蠢動、興盛對比今日台媒的前景 - 2019-02-23

- 從中信金 談到媒金不分離的典範: Edward S. Herman - 2018-02-06

- |電視輓歌說故事|第四話 劉真與台灣公共廣電擘劃失之交臂 - 2017-04-03