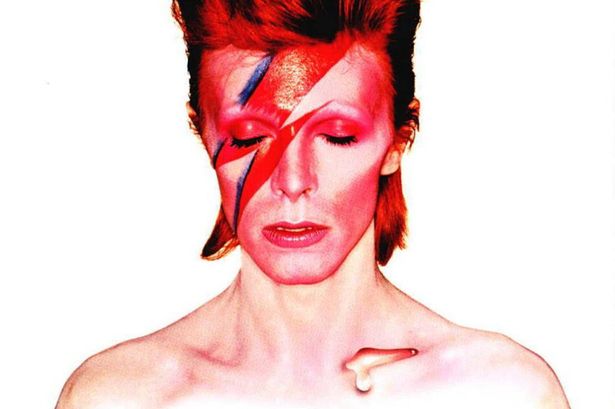

2016年初始,David Bowie走了,坐進他的tin can,飛向另一個世界……

Though I’m past one hundred thousand miles

I’m feeling very still

And I think my spaceship knows which way to go

David Bowie在主流中前進,在商業中前衛,他的演藝生涯不斷實驗、創新、超越自己,直到與癌症共處的生命終結前夕。他讓當前把文化創意產業喊得震天價響的江湖理論術士和三腳貓表演者們顯得特別可笑。他也是令人尊敬愛慕的批判文化行動的實踐典範。

《共誌》邀請喜愛David Bowie的朋友一起投過文字與歌曲緬懷David Bowie。

01. 與Bowie共舞 致謝和揮別航向太空的David Bowie

(文/魏玓)

說來也許奇怪,我對David Bowie的「具體第一印象」是電影而不是音樂。可能我聽過他的音樂但沒特別記得,但更可能的是我本來就不是一個音樂咖,而比較常看電視和電影。1980年代初我們全家搬到台北,對各種「摩登」、「新潮」的資訊和文本充滿飢渴與好奇的我,記不得是什麼樣的機會看了《俘虜》。對劇情其實似懂非懂,但片中角色之間的情感糾結與流動給我一種奇詭迷醉之感,至今難忘;我尤其深深被Bowie飾演的英國軍官給魅惑了—-青春期的我完全無法抵抗那種形象的氣質魅力。後來慢慢開始有意識地接觸他的音樂—-而我一直覺得,Bowie的音樂總是讓我離不開他的形象(無論是想像他的樣貌還是看到MV的具象)—-他創造聲音,同時創造視覺,兩者分不開,而且總是不斷創新。一直到聽聞他離世的消息,我的腦袋裡也是立刻浮現一個戴上頭盔仍掩蓋不住孔雀藍的眼影的Bowie坐進太空艙航向火星……R.I.P. David Bowie。

※ 是要逼死誰之我的最愛:The Sound and Vision (1977)

※ 忍不住再選一首:Modern Love(1983)

02. 在我生命中的Bowie

(文/簡妙如)

說說兩個與David Bowie共時感知。1980年代初,唸天主教女校初中的我,在學校例行周末電影放映會裡,看了很新的院線片《俘虜》。David Bowie、坂本龍一,以及這部沒有半個女性的大島渚電影,同時進入視線。音樂、性別模糊的美男子,和無以名之的情欲,啟迪了青春時期的懵懂,埋下一些種子。這部片的原著小說,The Seed and The Sower,只能說奇妙。從電影再被沖上音樂的岸邊,一直是按圖索驥般地聆聽那些David Bowie經典名曲,認識他多變的面貌及曲風,尋寶似地一首首珍藏,暗自認為每個人身體裡都應該住著Ziggy Stardust。而那些在搖滾史裡,與Iggy Pop, Lou Reed的曖昧胡混、了不起的合作,串起我對這批異星音樂生物a.k.a.天才的偏好(包括他歌裡致敬的Andy Warhol, Bob Dylan,或幕後合作的各方藝術家)。雖然到後來他們都變成又老又帥又還是很性感的異性戀男人。但無妨,那種跨越性的自由、魅惑與啟發,已經很夠。

第二次,是2013年的Where Are We Now。隔了十年再出新專輯,像是傳來「嘿,我還在」的訊息。與多媒體藝術家Tony Oursler合作的MV,Bowie被禁錮在Q版人偶頭像裡,懺情般地重現他的柏林感懷。70年代的黑白影像,是美夢一般的舊日年少與自我放逐,是柏林圍牆還未倒塌前的世界,波茨坦廣場還沒變成被全球資本霓虹所吞噬的百貨商場。但Bowie在2013年已忍不住要問:「而我們現在在哪」?

這麼想時,我已不想列入現下的時刻了。Where are we now?追著他的死訊才細聽的最新黑星(Blackstar)專輯,只能折服。那首〈’Tis a Pity She Was a Whore〉,像外太空送來的電波般,還是深深地觸動了我。真心羨慕,死前還可以這樣揮灑。寧願他是跟我們開了個詭魅的、Bowie式的玩笑,比如,其實是Tilda Swinton演的。甘願地一首首複習他的歌曲及藝術形式所帶來的衝擊,和他所啟發、合作、提攜的無數音樂人(包括最近的Arcade Fire),與無數美好演出。謝謝地球曾有這樣的藝術家,連結了大家殊途同歸的解放時刻,從華美的開始,到最終。再見,20世紀正式地被送上火星了。

※ 這時想聽的經典曲目:Merry Christmas Mr.Lawrence(1983) – 2015年坂本隆一的獨奏版

※ 非得再選一首:Where Are We Now(2013)

※ 如果不再選一首經典現場會死:Stay(Live,1978)

03. 與Bowie共舞

(文/張雅晴)

說來好笑,第一次接觸David Bowie是大學時在網路上隨便讀的一本言情小說,作者在某個橋段引用了Life on Mars還有Star Man的歌詞。到現在我還是覺得很奇妙,怎麼會有言情小說跟David Bowie能扯上關係呢。後來還曾寫信給作者,謝謝她介紹Bowie給我。還記得第一次在YouTube鍵入歌名,紅髮與藍色眼影衝擊著視覺,畫面上的人穿著水藍色西裝,我甚至無法分辨他是男是女,幽幽地唱著“It’s a god-awful small affair, To the girl with the mousy hair” ,我就這樣陷入他迷人的怪腔怪調(根據我哥哥的說法)中。

在國外那些不知道如何跟白人相處的沮喪焦慮,都藉由Bowie時而陰柔的嘶吼稍稍化解了。特別是2002年在柏林演唱的“Heroes”,指著群眾,唱著“You, You could be me” 的David Bowie,是我覺得他最迷人的一瞬間。

五年前考研究所時,我一個人在等候室裡大聲地唱著 ”We could be heroes”,踏出教室前往面試的那一刻,我真的覺得自己無所不能,就跟我腦海中那個麥色的頭髮飛揚,自信滿滿的Bowie一樣。

※ 我最喜愛的Bowie:Heroes

※ 再選一首:Starman

04. 原來不擺革命姿態的搖滾就能撼動人心

(文/阿肆)

David Bowie並不是最愛。開始聽搖滾樂的青少年時期,正值戒嚴後期反對運動的衝撞與震撼。那時的天碟自然是Pink Floyd的The Wall,而「太過花俏」的Bowie不在考慮之列,因為愛化妝的男歌手不夠man。

柏林圍牆竟然倒塌之後,逐漸不假掰的我,也漸漸把The Wall這張專輯貢在CD架的上層冷凍起來,不再相信流行樂可以革命。直到幾年前,在紀錄片中聽Heroes被電到,才發現原來不擺革命姿態的真誠搖滾就能撼動人心。同時也才理解,為什麼龐克搖滾電影中被Joy Division啟蒙的主角,回家悍然撕掉了Pink Floyd的海報,但卻對David Bowie下不了手。

※ 不用我推薦,大家就已經知道的:Heroes

※ 小時候不喜歡,可是現在推薦的:Dancing in the Street

05. 我不是他的歌迷 但他令我動容

(文/郭力昕)

我不是David Bowie的歌迷。坦白說,雖然知道他在西方流行樂壇的重量,但並沒有認真聽過什麼他的歌。DB辭世的消息傳來,我上網看了一些他晚近與過去歌曲的MV,才知道我錯過了什麼。例如,DB最後專輯Blackstar中主打曲的MV,其影片的視覺設計令我震撼、動容,那個力量像是在看進入中年後的德國編舞家Pina Bausch,在其早年經典舞作之一《穆勒咖啡館》裡,仍將自己清瘦的身軀不斷甩撞到牆上所給我的震撼一樣。在不同的意念與訊息上,它們同樣是極具撞擊力的藝術與思想表現:在終將衰老、死亡之前,敢於以自己的身體為話語媒介,勇敢直白地正面迎對人的孤獨、死亡等議題。Bausch是精緻藝術界裡舞蹈/劇場領域的登峰造極之人,而DB則是英國流行搖滾樂手,卻一樣能製作出這樣劇場效果和視覺強烈的影音作品。在DB辭世的此時,我不得不產生雙重的失落:台灣的流行音樂,究竟離人家有多遠?

編:來一首Blackstar中主打曲

06. David Bowie 從未出現過

(文/匿名)

我暗戀的那個國中同班同學,最後去讀五專。那個多愁善感總是在畫畫、總是看村上春樹和大江健三郎的書、夢想組樂團的那個同學。因為我們家住得很近,雖然生活圈完全不同了,但我們有時候會在街上遇到。有一次遇到他,他突然說,下次一起去西門町的淘兒(Tower)吧,週末下午2點公車站見。我完全忘記那天下午我是怎麼度過的,只覺得整個腦袋熱烘烘快要爆炸,那個同學應該有問我高中生活如何吧,說到他組樂團的事吧。那時候的我只知道淘兒是一個賣很貴CD的地方,所以我包包裡放了幾週攢下來的零用錢大約一千元,先走去美觀園吃蛋包飯後,然後走近淘兒。他開始跟我說哪張CD很棒是經典,哪張很爛,哪張我應該買,最後他拿起David Bowie 的Diamond Dogs那張封面看起來很詭異的畫風,對我說,你要不要先買這張,這張剛好有黃標特價,而且看完歐威爾的小說,然後聽這張專輯,很棒。總之我處在一個腦袋熱烘烘的狀態,好像進到金光黨的迷魂窩裡去了,這個同學說出來的話都有異常魅力,而且我們又在TOWER二樓(試想像那個氛圍),我就買了。我回家後反覆聽這張專輯,胡思亂想這個國中同學是不是暗戀我,並且試圖回憶每一個當天下午的細節。我記得整個高中時期,我和這個國中同學只去過淘兒3次,每次他都會拿一張David Bowie的專輯給我(第二次是Hunky Dory;第三次是space oddity),並且搭配另一張可能是Yo La Tengo或Blur。而之後我每次聽到Space Oddity中的:

I’m stepping through the door

And I’m floating in the most peculiar way

And the stars look very different today

我就想起那幾次我曾經和這個暗戀過的國中同學漂浮在西門町淘兒二樓的情景與充滿唱片的氣味。

***

註1:是的,如同標題,大衛鮑伊並未出現在我的淘兒記憶中,90年代末我們聽的是Blur了,大衛鮑伊不知道在哪裡。一直到我剛到英國小鎮讀書後,每週五的二手攤市集上有一個專賣照相機與唱片攤子,連續兩週買了兩張大衛鮑伊的唱片,那個老闆跟我聊大衛鮑伊在英國的重要性,這幾張有多經典多該買。但是買了之後在逛其他黑膠店才發現,靠,老闆你也賣太貴了吧,而且Diamond Dogs我想要的版本是可以攤開的黑膠,封面是大衛鮑伊,封底是他的狗身。結果這個不知道是哪裡的版本,既無法攤開也沒有狗身,這哪叫Diamond Dogs。

註2:在我最愛的影集廣告狂人(Mad Men)第七季第12集 ‘Lost Horizon’中,主角Don在片尾一望無際的公路上開著他的凱迪拉克車,載了一個髒兮兮的背著吉他的人,遠離紐約一切荒謬的事物,片尾曲也是Space Oddity。間接暗示Don的處境。

註3:BBC影集 Life in Mars講一個警探因為車禍穿越回1970年代的故事,影集名稱用的就是大衛鮑伊的名曲之一。也間接暗示這個從現代回到1970年代的警探,其思維卻與周遭所有人格格不入,像是大衛鮑伊總是超越當代思唯一樣。

07. [BOWIE★FOREVER] Love You Till Tuesday and Friday I’m in Love

(文/Sundance Lee)

唱作女歌手Aimee Mann在’80年代新浪潮樂團「Till Tuesday」樂團名字的靈感即是來自這首俏皮的「Love You Till Tuesday」。

後龐克樂團Joy Division原來的團名「Warszawa」則是David Bowie專輯「Low」裡面一首冷峻黑暗的演奏曲名;而90年英國「The Kooks」團名靈感則是來自 Bowie 1971年的「Hunky Dory」裡的同名歌曲。

而The Cure威震各個俱樂部的名曲「Friday I’m in Love」從曲名到歌曲歡樂俏皮的意境,也都有幾分「Love You Till Tuesday」的味道。

共誌

Latest posts by 共誌 (see all)

- 敬,原住民族傳智權!── 反思運用傳統智慧的行銷爭議 - 2021-06-14

- 職棒應援與聲響的魅力:從日式應援到台式跨國電音 - 2021-04-19

- 投書:中天換照的聽證後應重新聚焦四項附帶條款 - 2020-10-29