「今天只是我們和平抗爭的開始…直到國家變成人民的。」2013年八月的台灣,滿溢著抗爭的躁動。月初有 25 萬人,月中,2 萬人再度集結,還翻了牆。民眾貼上憤怒的印記,手舉標語散發非暴力抗爭手冊,老中青各種年齡組成齊聚現場,再加上被熱血父母帶來的孩童們。人人面孔堅毅,一個角落、一個走動時相會的照面,就是一場就地的政治肥皂箱,或會心相應的口號。大規模群眾運動,伴著樂曲及激昂演說的台子,人們望著聽著,再踩著被人潮湧入而歪陷的地下道擠回歸途。

在幾個星期的動員、激情,感動、期許,也有質疑或爭辯後,放了先前因忙碌一直沒認真聽的林生祥新專輯《我庄》,舒懶地聽。直到那首〈阿欽選鄉長〉的衝天煙火呼嘯而上時,劃醒了我,急忙翻看客家歌詞的翻譯,聽懂最後那兩三老婦疏離劇場般的對話:「還是自家的鍋子裡才有飯好添」… 頓時這首層層疊疊的聲音劇場,讓我犯起了全身的雞皮疙瘩。

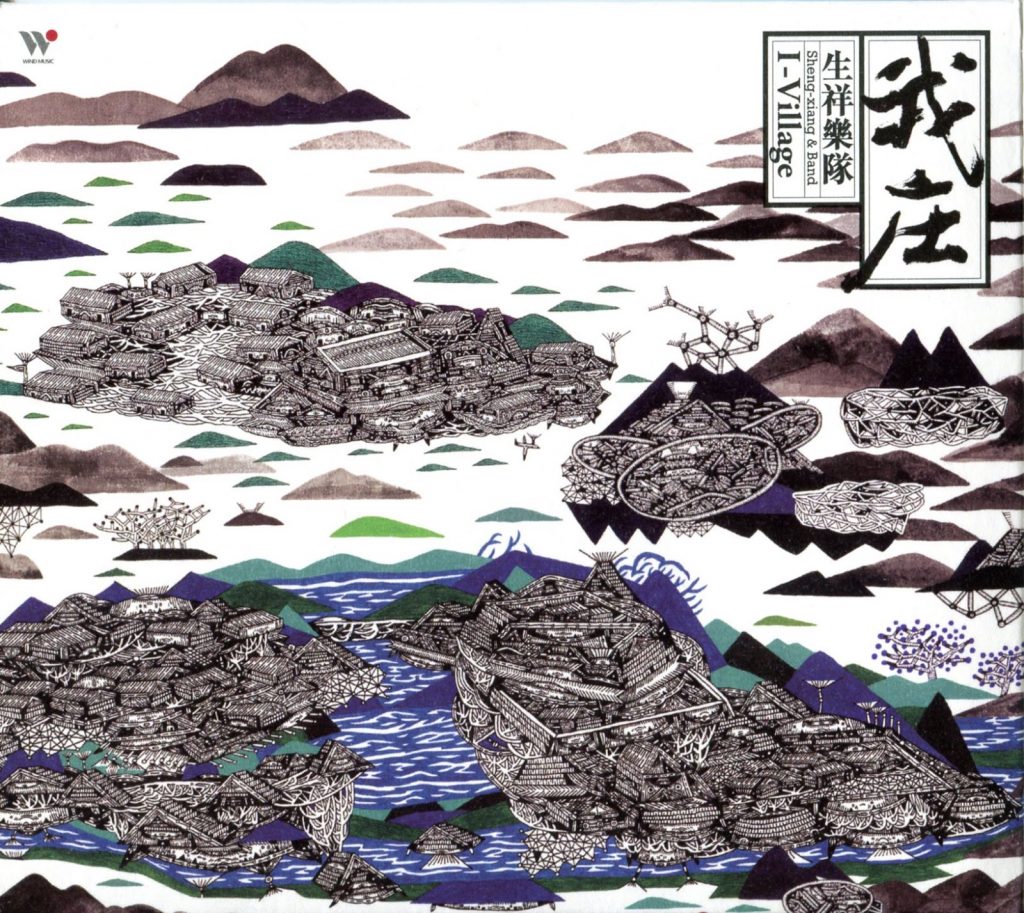

《我庄》(圖/生祥樂隊臉書粉絲團)

《我庄》(圖/生祥樂隊臉書粉絲團)

作為一篇遲來的樂評,這張六月面世的《我庄》早已得到各種盛讚。

「描述一個農村的後現代狀態,實則觀照了島嶼各處穿越時空的變遷。」(林耕霈)

「每首歌都在丈量鄉下與都市生活、與現代教育、與年輕人的距離,亦暗藏扭轉回歸的企圖。」(曾芷筠)。

「血肉來自草根的民謠,骨架是靈動的爵士樂,表情卻透出搖滾的張狂」、「《我庄》不惟是林生祥無愧於『成熟』二字的傑作,也把這片島嶼上玩民謠、搞搖滾的同代人,遠遠甩到了後面」(馬世芳)。

無需多說,這張專輯,在創作內容與音樂質地上,都是林生祥、新組成的生祥樂隊、思想旗手與作詞人鍾永豐,以及製作人、錄音師協力下的又一傑作。但乍看《我庄》的主題:時代變遷與對故鄉母土的依戀、農村景緻與先民開庄史的描述,失意留鄉者、落魄人或新住民新故鄉等,很容易讓老歌迷產生美學上的疲乏。這些省思所化成的音符樂曲,應該不會再高過〈風神 125〉那呼嘯的神傷?不會再有〈縣道 184〉溫柔緩移的公路電影之眼?不會高過〈種樹〉裡三弦琴靈動跳出的環境深意、小農與天與人(行政體制)的周旋無奈?不會再是詩意與精煉音樂編制下的〈南方〉寓言,純粹用靈性與毅力維持的〈大地書房〉式詩歌創作吧?

但《我庄》最後用高超的音樂能量,打破了上述疑慮。林生祥純熟自然地將鑽研多年的客閩歌謠音符,像一首首密碼似的(「思想起」、「桃花過渡」…),寫進六弦月琴譜出的曲子中。樂手們爐火純青的即興與編曲能力,也徹底滿足了對豐富音樂性感到飢渴的樂迷耳朶。〈草〉及〈仙人遊庄〉裡,大竹研精采的電吉他彈出那卡西風格的在地爵士,像野草或仙人般東倒西歪跳動,泛出打水漂兒的快意。早川徹的電貝斯溫厚地應合攙扶,新加入的打擊樂手吳政君則以木魚、手鼓及鑼鈸,將生祥樂隊補上叮咚作響的愉悅氛圍。〈讀書〉裡錄音師 Wolfgan 客座演出的手風琴、口風琴,優美地將大家帶到南方草原上打滾徜徉,誰管成績好不好?〈秀貞介菜園〉裡盲眼算命師徐木珍的胡琴,像榕樹下開始要講古的說唱前奏,但鍾永豐口白道來的,卻是當下真實故事。令人發噱的「seven-eleven」客家英語(say燜伊列燜),最後來個〈驪歌〉為上一代的雜貨店送終,帶出一抹告別時代的悵然。

這張《我庄》的音樂性,熱鬧的就像中元普渡上澎湃的祭品貢品,還未張口,眼睛讀詞目不暇給,耳朶也飽足得要打嗝了。

但我想討論的,反而是這張專輯所隱含的台灣社會現代性寓言 ── 那條我們曾搭上的瘋人船。尤其是用神似〈草螟仔弄雞公〉曲調,鋪陳帶入氣勢磅礡卻又荒謬搞笑的〈阿欽選鄉長〉,成為整張專輯的最高潮。林生祥、鍾永豐,一諧一莊地扮演主持人、候選人,把一場鄉長選舉演繹成總統級造勢晚會的分貝,悲情與激情交錯幻化出台灣近二十多年來喧騰的民主縮影。鍾永豐自陳,這張專輯要「貼近考察 1950 年以降台灣的『第二波現代化』」(專輯內頁)。這裡的預設,簡化而言或許是:第一波現代化,指日治時期的交通、民生、教育 … 等戰前的現代化建設,那麼第二現代化,則是指在戰後、國民政府來台後更進一步的工業化、都市化發展,以及在農村裡同步開展的農地重劃、與伴隨而來的科學耕種(包括使用化學農藥)。

在台灣流行音樂的歷史中,描述第一現代化社會變遷的歌曲,可以 1930 年代初,隨著當時台灣文藝圈的新文化運動所創作的新興台語流行歌為代表,如陳君玉作詞的〈跳舞時代〉,鄧雨賢作曲的〈望春風〉。那麼對台灣第二現代化社會變遷的省思,便可以80年代羅大佑的〈鹿港小鎮〉、〈現象七十二變〉,一直到 90 年代林強的〈向前走〉為代表;而此時,這種批判或呈現台灣社會變化的歌曲,多把眼光放在都市與個人主義的發展(或其中的光怪陸離);描述的,也多是單向地由鄉間到都市的不可逆進程。

生祥樂團(圖/生祥樂隊臉書粉絲團)

生祥樂團(圖/生祥樂隊臉書粉絲團)

然而,林生祥與鍾永豐的創作組合,從交工樂隊《我等就來唱山歌》時期以來,對台灣現代化的考察便一直是逆向的,由都市返回鄉村、由個人主義回歸社群集體的批判反思。他們批判過「發展主義」中政府與財團的結合,觀照過都市邊緣人-底層勞工、失業青年、新住民的生活現實,探問過我們如何重新學習與環境共生共存。但這次《我庄》,則直接探觸在地生活中,驅動權力及經濟核心的「政治」生成。鍾永豐用台灣鄉鎮的發展縮影,來檢視這個第二波現代化的農村政治邏輯。農村子弟的發展分化為主流的順從者與叛逆者,「生存之於前者,是一條垂直、愈來愈細的階梯;之於後者,是一圈又一圈的地盤」(專輯內頁)。讀書人「愈讀愈高」出走殆盡,只有在地方拉幫結派的弟兄人士(俗稱黑道),能突破政商重圍、發展橫向連結,靠著一次次的選舉淘洗,成就堅固無摧的在地政治生態與「權力/利益」結構。天高一般的政府,遙遠的都市現代化、離鄉子弟、高尚風雅的文化與知識啟蒙,都及不上能主持地方正義、用母語及紅白帖噓寒問暖、略施可見小善、鋪路造橋的地方政客。

於是〈阿欽選鄉長〉裡便將這些地方政治生成,活靈活現地上演。我們聽到林生祥表情十足的聲音演出,幫候選人拉抬時來上一句:「證嚴法師有說過啊:歡喜作、甘願受 …」這等老套政客加宗教的辭令,還有要候選人當眾掀衣讓鄉親檢查有無刺龍刺鳳(證明不是黑道)後,忘情地喊出:「連一隻蒼蠅都找嘸到…」的搞笑斬雞頭式戲碼。這齣台灣民主歷程的悲喜劇,讓自 1996 年開放總統直選以來,每每在造勢晚會現場令人感動落淚的催票弦樂,在歷經民主化洗禮、兩次政黨輪替後的今日台灣民眾聽來,每再彈奏一次,便又嘲諷了一次這個島嶼曾瘋狂追逐的民主實踐與狂熱激情。而整首熱鬧好聽的民俗曲調加劇場效果的一氣呵成,也頗有杜斯庫力卡電影《地下社會》的音樂政治荒謬劇況味。

說到底,政治人物枱面上的話,就是場表演(不論是造勢台上或在媒體鏡頭前)。老婦們早看出金權政治的把戲,也只有自顧自己的生活才實在。近年來一場場不再受到政黨挑動的公民抗爭運動,也彷若這些終究清醒、看清一切的底層民眾、社運人士與年輕學子,開始實踐靠自己雙手與串連的力量,來認識我們真實的困境,以拉住這個愈來愈為脫疆失序、被政商綁架的不義社會。不再需要神一般被擁載的政治領袖或單一政黨,以帶來民主、進步或只圖利少數人的經濟發展;對社會現狀的不滿根源,也不是罵罵個別政治人物、關他入獄或放出來,就能解決。因為我

們早已要跳下那艘瘋人船。

當然,瘋人船在《我庄》裡另有所指。在傅柯(M. Foucault)的闡釋中,西方文明,或說西方現代社會發明自己(現代理性)的一連串過程,便是將麻瘋病人、犯罪者、精神病患,從中世紀放逐他們的瘋人船上帶下來,區隔清楚這是沒有勞動力的閒人,再把他們放入禁閉所、監獄或精神病院中,形成君主制度與資產階級所建構的治安秩序、理性知識與道德觀念。但這張專輯中,鍾永豐描繪〈仙人遊庄〉裡的仙人(俗稱智能不足或精神障礙者),反而有點像是在今日後現代瘋狂蒸騰的社會裡(那些加了人工香精還說是天然麵包,把賣麵包跟整型美容一樣經營的投機資本家;把新聞評論節目演成神鬼靈異節目的前資深媒體人們 …),追思前現代社會、我庄先民早就更為包容的理性與智慧。在那仍敬鬼神知天命的時日裡,民間社會不以瘋癲名之、而說是仙人,更有尊崇與羨慕他們遠於俗世的超脫、對偶爾的忘情呼喊一笑置之,也對人類理性所到不了的異次元,帶點自知之明的謙卑與敬畏。

然而,真正瘋狂的或許是,第二現代化在農村及整體台灣社會所建構的各種剝離現實土壤的意識形態實踐。比如〈課本〉這首歌所指出的教育體制,對台灣在地歷史的剝除。我庄先民的開墾史、台灣各地民間宗教及文化儀式的由來與傳承,在國民政府所教授的課本裡,統統都是歌中孩童朗誦課本般的反覆唱答:「看毋到 … 看毋到」(看不到)。也如同〈草〉這首歌所描述的,使用農藥科技所協助的耕作方法,使父執輩農民被教化出「恨草、怕草」的偏執情結,開始失去理智般地將化學除草劑(毒劑)越灑越重,土地被越灑越毒,真正得利的則是「藥廠農會賺飽肚」。

最後,值得慶幸的是,「我庄」並不是以最後淨土、返璞歸真的去政治化懷舊姿態出現。鍾永豐以「7-11」作為新世代的新故鄉隱喻,說明我庄的變動進行式。地方政治生態,終將不敵全球化或壟斷性資本所帶來的低價便利,以及網路時代下更為現代化、統整的生活。連政府罰單都可像走自家廚房般輕易繳交,年輕孫孩找鄉鎮民代要做啥?與此同時,農村裡又野生出新興的在地力量。比如〈秀貞介菜園〉裡描述,愈來愈多婦女自動自發整理社區菜園,容納憂鬱症患者、失業者及失學的新台灣之子們,在相互扶持的歡笑中,帶來不同的協力勞動及價值觀;包容更多人,也襯出地方角頭、同時也是現代資本剝削化勞動關係的侷限。無怪乎,在今日 22K 世代尋找小確幸的風潮裡,如果不是自暴自棄或趕潮流,那麼在愈來愈多台灣小城鄉鎮巷弄裡,我們不難看到開始有返鄉中壯年或青年們,赤手修補老屋、開起小店,相互協力與串連,沒有暴利但至少重新建構社群連繫,不被擠壓的自在生活著。和公民社會運動一樣,那似乎也是個方向。

許多忍受孤獨或受市場折磨的音樂創作,亦如是。大多數音樂人是在模仿中摸索而創作,有些天縱英才、卻只能以僅有的生命經驗為柴火。但林生祥與鍾永豐,則是不斷地在精鍊的音樂、技術、語言及思想中,扣連各種社會與文化經驗的織網,才以獨特的詩歌音樂傳達信念或幽微使命。這也使得《我庄》聽來,如此自在、大器,無可被擠壓。

那些添加了明星香料的麵包店或各式商品、新聞名嘴們,無止盡貪婪的資本錢滾錢遊戲,就跳上你們自己樂不可支的瘋人船吧。開往各種《我庄》的列車,已經吸引不少人陸續上路了。

簡妙如

「巫師一腳踏在熟悉的世界,一腳抽離在外;一腳踏在現在,一腳踏在未來...巫師在等待」(Ashis Nandy)

Latest posts by 簡妙如 (see all)

- |碎拍節奏 Breakbeat|如果我們能談論P.K.14,以及那些音樂政治寓言(下) - 2018-10-23

- |碎拍節奏 Breakbeat|如果我們能談論P.K.14,以及那些音樂政治寓言(上) - 2018-10-22

- |碎拍節奏 Breakbeat|亞熱帶台灣新音樂(下):破地獄、Vooid,洪申豪 - 2018-07-30