口述/郭力昕,整理/張十七

攝影的分析性有限

攝影要能回應真實,反應政治議題,首先要能增加讀者的認識與思考,而不只是看到。好比最近流行的紀錄片《看見台灣》,讓人看到了結果,卻無法理解原因。而紀實攝影一定程度是《看見台灣》式的,它的話語能力有限,雖然未必不行。然而要說見證事件就能產生對事件的理解,我很懷疑。《看見台灣》從高空俯視的拍攝手法雖然前所未有,土地的殘缺與破爛讓我們乍看下會很震撼,但那個話語的效果如何作用在我們身上,需要思考。

因為見證「真相」而得到的理解,會有過份簡單的問題。雖然我也曾經相信,但發現那終究是有侷限的。雖然有人說理解並不是攝影的責任,就好像有人覺得我對《看見台灣》的批評並不是紀錄片的責任。但我正好覺得,那尤其是紀錄片的事情。特別因為紀錄片在話語上表現複雜的可能性,遠遠多過紀實攝影。傳統紀實攝影主要帶來的是感動,通過光影、層次的安排去創造感動,但不是認識,分析性太少。

雖然紀實攝影家總是懷抱強烈使命感,而自願獻身,但容我稍嫌冷酷地說,這樣的獻身是許多老派左翼人士的問題,會優先考慮道德性,但較少考慮效果。他們首先會嚴格的自我期許在道德上純潔,好像在道德上站穩了,用理想主義感召了別人跟隨投入,意義就會發生。然而這是一種自我說服,往往現實並不如此,話語的效果並不就產生了。左翼這樣的香火延續,在不同世代的人身上發燒。然而資本主義全面掌控人的價值,刺激感官與情緒,左翼這樣道德獻身式的感召就愈來愈沒有市場,影響力愈來愈小。一直揭諸正義、關懷底層的這些東西,欠缺新方法讓人注意。所以我們應該想辦法用別的技巧話語包裝,讓人重新看到。

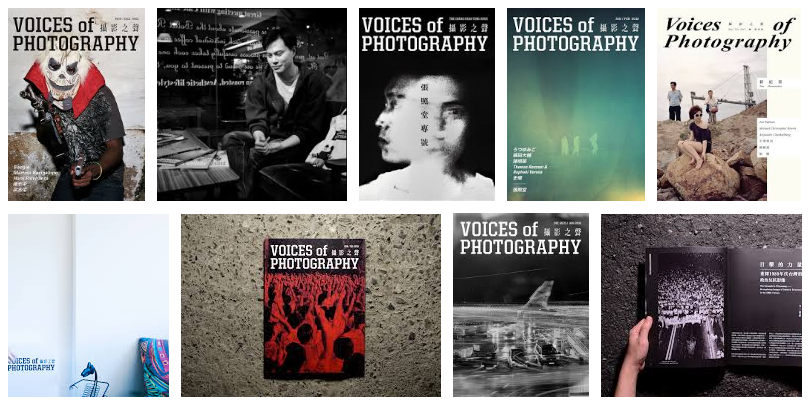

好比前不久《攝影之聲》雜誌在影像與政治的專號中,介紹了彼德肯納(PeterKennard)的照片,讓我們用認識的向度看見現象,比如跨國資本、美蘇兩國的競賽,英國前首相柴契爾(MargaretHildaThatcher)削減社福支出造成的衰敗,刺激我們產生問題意識。對照起來,傳統紀實攝影不大具有問題意識,有的是材料;除非材料被再次使用,否則材料不會自動轉成問題意識。要讓現場的材料變成具有分析性的、有問題意識的,創作者要先體會他所掘取的是符號,是政治層次意義的符號,這樣的掘取不是為了美感,特別不是尤金史密斯(W.EugeneSmith)的古典美感。

八○年代的政治脈絡成就了紀實影像

相較之下,紀實攝影一直沒有太強的話語功能。八○年代的紀實攝影並不能說特別好,或那時有更多高明的攝影師投入而現在沒有。好比關曉榮的作品,在那樣的政治環境中他的問題意識很強,然而在蘭嶼的現場抓拍,符號充其量是掛在吊手上的核廢料桶、漢化教育或觀光客暴行什麼的,那已經是最好的了。雖然是控訴批判,但大抵仍是道德導向,而非分析性的。並且關曉榮的作品倚靠大量的文字,用文字報導陳述問題,為他的影像加分。然而許多報導攝影較少用文字對問題提出分析,或不見得願意用文字去看影像。這就是我一直講的老問題,紀實攝影的影像是感動式的,好比強烈的黑白影像那樣接近宗教畫式的感動,但不是分析性的意義,這樣做讓他在當代失去了話語的市場。

可以說,紀實攝影在台灣八○年代的影響力是因為當時的社會脈絡。在民主化的進程中,我們極需要看見真相,看見一度被黨國機器掩蓋的東西。在那樣階段見證有助於理解意義,而那個理解最後的結果是拉下國民黨。那是不分左中右派,或統或獨,都抱持的共同目標。但如今我們知道,國民黨拉下來過,但問題依舊。八○年代自立報系的攝影記者確實做了很多事情,在現場衝鋒陷陣,一不小心就會受傷,他們的能量與素樸的熱情需要被肯定。但那樣偏重紀實性的作品是時代造就的,或說他們的作品反映了那個時代。同樣的辦法二十年後再操作一次,就不見得有同樣的效果。好比幾位八○年代有名的記者,或者不再持續地拍,又或者拍了但沒有人要看。關心原住民,關心萬華流鶯這樣的底層的作品,在八○年代並未受到太多競爭,僅僅是紀錄。到了九○年代後的視覺藝術家,好比姚瑞中所編《台灣當代攝影新潮流》所收錄的,雖然許多仍用紀實性的拍法,但他們會用另一種視野,或是用攝影結合其他的影像處理,使得表達方式複雜而多元起來,讓攝影手法彼此競爭,而傳統的古典紀實攝影放在這個影像的競技場裡,要如何跳出來?

這樣一來,近期誠品書店的攝影區裡擺放紀實性的影像,其實是在悼念已經逝去的,那古典理想主義的紀實攝影。這樣的懷舊,類似紀錄片《無米樂》對七十多歲老農的見證。我們都知道曾經美好的人與土地的關係,已經消逝,很多現代的農業問題不在影片中,農業產銷結構也早已轉型。《無米樂》表現的就是悼念而已,甚至促成當地商品化、觀光化的後果。

通過影像刺激對真實的思考

紀實攝影在西方,也有發展的階段性。以美國為例,不管是三○年代的FSA,或四○、五○年代的《時代雜誌》(Time)、《生活》(Life)雜誌的影響力大,都在電視成為全面性的視覺媒體之前,還有美國的政治影響力加分,才讓刊載的作品被稱誦。但你說那個照片很好嗎?今日再看就未必。當然他們的說故事的手法是很成熟的,但六○年代之後就急速式微,新紀實取而代之。新紀實的話語上更細膩,也更個人化。雖然當中有些比較耽溺,太看重與物的對話而離開現實;但其中也有結合現實的精彩作品,總之不是傳統見證式的紀實。當代已不太有人用這樣的形式說故事。我覺得紀實攝影的階段性需要被認真理解,特別放在社會的脈絡裡,它所憑依的脈絡因素,大於這個形式本身創造的力量。如果能對此有意識,我覺得攝影還有可為,好比新紀實攝影有很多帶給人撞擊與思考的好東西。影像本身的敘事形式如果缺乏新意,不做其他的後製處理,那影像自身缺乏分析性的本質,還能走多遠,需要被全面檢討。

因此我不能同意卡帕(RobertCapa)說「拍得不夠好,是因為你靠得不夠近」。這句話影響我們太深,才有所謂要貼得夠近才能靠近真實的說法。這當然不會完全沒意義,但是這個意義是遠遠不足夠與不充份的。有時候轉個彎,也許會更貼近對現實的理解。畢竟貼近現實材料與貼近對現實的理解是兩個層次,我們常常是貼近現實材料,反而看不清楚,不理解現實。因為現實的細節遮蔽了對現實的分析,反而是現實遮蔽現實。紀實性的影像特別有這個效果,因為它太獨占,讓我們腦子以為它就代表現實的形象。但現實既複雜又有很多層次,紀實的照片排擠了其他可能性,用斷然的、結論式的方式霸占了我們的思維或感知系統。所以說畫面在此是危險的,因為他是認識上的專斷,讓我們不再深思。相對的,如果我們看到的作品是蒙太奇的、拼貼的,我們會有防備心,知道那是人為操作過的,所以會去與影像爭辯。因為拼貼的影像不宣稱自己是見證式的,而是要提出觀點,所以裡面就會有思想的活動。而見證的影像是宗教式的,是上帝的行為,它向讀者展示了真理,不容懷疑與討論。紀實攝影在此點上,於知性是不利的。

如果我們要把影像宣稱它是見證真實的前提拿掉,讓真實經過辯論,讓讀者有心理準備,再開始說影像。這樣的影像可以重新把被見證的東西拉進來,但不宣稱對真實有權威的意見。這裡指的是影像與真實的協商,作者從真實中提取材料,讓真實本身成為一個符號。由於符號的使用是高度主觀的,出自作者的觀察角度,就能引起爭辯與思考。雖然這個符號的提取是經過相機的複製,我們感知到那和繪畫與書寫不一樣,讓符號的辨識度很高。這是攝影的優勢,但符號不必就變為權威的意念。

我認為當代的攝影者要花更多的時間去思考這件事情,挑戰影像內涵的、見證式的本質。這不容易,因為它太讓人堅信的特質太強大。作者要用,但不要掉到這樣的慣性裡,不要以為現實可以直接傳輸出去。影像如此複雜,我想創作者可以更努力的不在花時間蹲點,而是思考要如何重新運用影像,它的話語效果如何達到。紀實攝影曾經做得很好,然而在那個時代有效的在當代已經無效。若不能認識此點我認為是在思想上偷懶。因為分辨影像中複雜微妙的部份,是更大的功課。

共誌

Latest posts by 共誌 (see all)

- 敬,原住民族傳智權!── 反思運用傳統智慧的行銷爭議 - 2021-06-14

- 職棒應援與聲響的魅力:從日式應援到台式跨國電音 - 2021-04-19

- 投書:中天換照的聽證後應重新聚焦四項附帶條款 - 2020-10-29