文化研究學者秋菊姬教授訪談

前言

我跟秋菊姬第一次相遇應該是2000年前後,十幾年前,在美國某個傳播研討會上。我當時在愛荷華大學念傳播,她在德州大學奧斯汀分校念媒體研究。我們的頻率會對到,應該是拜「日本流行文化全球化」的緣故,我那時在做日本電視編劇的研究,而她在研究日本動畫。幾年之後,我開始在臺灣師範大學教書,她則在東京大學吉見俊哉門下念博士。我們還是在各種研討會碰面,只是地點從美國變成亞洲。

2009年從東京大學拿到博士後,秋菊姬先在新加坡大學亞洲研究中心(Asia Research Institute)做一年的博士後研究,接著在美國路易斯安那州紐奧良市的Tulane University傳播系教了四年書。2014年,她開始在日本上智大學任教,開設全球化與文化政策、跨亞際的文化流動、媒體再現等領域課程。她的學生多數是被日本文化所吸引而前往唸書的國際學生,在秋菊姬的「震撼教育」下,他們開始質疑日本文化的「本質神話」,思考現實日本社會裡的排他性。

作為漢字名,秋菊姬有一種很少女漫畫的感覺,事實上,用任何簡單的方式來說明秋菊姬的身份認同(譬如說她是韓國人)都不夠充分。秋菊姬出生於首爾,一歲半到小學畢業以前,在洛杉磯度過。國、高中跟大學生活在首爾,加上前面提及的跨國流動,於研究訓練或教學經驗,每一段軌跡都牽引著她的文化關切與發話位置。例如以美國亞裔身份發言,以非日本人身份教授日本研究,還有在日本與亞洲以堅定的女性主義立場生存。

近一年,我在課程裡引介了秋菊姬的兩份研究著作,其一關注了韓國1970, 1980年代,韓國少女漫畫同人誌的創作文化 ;其二分析後殖民時期,韓國動畫產業與日本密切的勞力、創造力關係。 臺灣關注韓國流行文化全球化行之多年,但多半聚焦於公認的輸出「強項」,像是韓劇、韓國電影、和韓國流行音樂K-Pop。

秋菊姬的第一份研究,對喜愛動漫藝術的學生群裡引起了很大的迴響,因為,這種長期受到日本漫畫題材、美學的影響,對臺灣的漫畫讀者與創作者來說,太熟悉了。在一門談亞際流行文化的通識課裡,我捨棄了再明顯不過的日本動畫全球化的主題,納入秋菊姬的韓國動畫產業歷史分析。自六〇年代就開始替日本動畫產業代工的韓國動畫勞動者,在她的研究中有較為清晰的面貌與態度,儘管這個態度是「誇張的國族主義」(hyberbolic nationalism)。這份研究可被視為對於文化產業國族化的批判。簡言之,我們對於日本強大的動畫產業歷史,是否有韓國代工者的敘事?

上完課後,我給秋菊姬發了信,半認真半開玩笑的請她繼續寫韓國動漫文化的研究,因為這方面的資料與分析,對處於類似位置(文化代工、後殖民、大國陰影下)的臺灣來說似乎更具參考價值。

2016年六月中旬,趁著秋菊姬參加中央研究院辦的動漫勞動研討會(The Labor of Animation)機會,我邀請她在台北進行了一場訪談。在這場對話裡,我非常幸運的聽到她談及少女時期參與首爾地下動漫同人誌的經驗,以及她從學術碰撞中所生成的關懷:國族主義與種族主義的批判。對於我希望她能多做韓國研究的渴求,她很認真的思考與回應。以下摘錄精彩對話:

近期的專書寫作

秋菊姬:追根究底來說,我想要做我真正想做的,我想要寫出我相信的研究。妳讀到了我相信的研究結果,妳似乎樂在其中,這讓我非常高興,其實現在我正在寫一本關於韓國與日本的書,韓國流行文化如何受日本流行文化的影響。

蔡如音:可以再多說一些嗎?

秋菊姬:妳讀過其中的兩個章節了,一章是講電影的,另外一章講流行音樂。上週我剛好在倫敦參加一個電影研究的研討會,我比較兩部有少女主角的電影,分析韓國電影再現的少女時期。兩部電影都運用懷舊元素,讓女主角都回到過去、重溫高中時期。(電影裡)1980年代的女孩們聽西洋熱門歌,1990年代的女孩聽韓國的流行歌曲,正好凸顯韓國如何想像1980與1990年代,它抓住了不同時代的精神。其中一部叫《Sunny》(中國譯作「陽光姊妹淘」),另一部叫《Project Makeover》(中國翻作「姐姐走了」)。

我寫了一個動漫章節,一個漫畫章節。這些都與我的博士論文無關,我只是想要寫。剛好他們的評價不錯,這關於韓國電影的文章也是同樣的狀況。

蔡如音:我真的非常欣賞妳在動漫產業文章裡論述「誇張的國族主義」(hyperbolic nationalism)。

秋菊姬:那也是我書中的一章。

蔡如音:我覺得我無法為臺灣的動漫勞動者下同樣的結論,雖然年輕世代會好奇臺灣產製的動漫究竟有什麼臺灣性在裡頭?

秋菊姬:妳為何需要國族特色呢?我不斷的在我的流行文化課裡向日本的學生們提出這個問題。我們的對話會像是這樣:「我覺得寶可夢Pokemon非常的日本」。「哪裡像?」「嗯,就是它的風格」。「但如果你不知道什麼是日本風格,你會說這個黃色的東西很日本嗎?為何呢?哪裡日本了?」我試著質疑他們潛在的東方主義。我們在這個產品上想像某個國族特色,但這個產品真的那麼日本嗎?在我解釋之後他們其實無法回答。我們為什麼需要國族特色?我覺得這是驅使我做研究的動力,我想要去介入任何一種國族主義,因為種族主義就是來自某種國族主義。

美國與日本兩地三校教學經驗比較

蔡如音:可否聊聊在上智大學教書的經驗?

秋菊姬:挺好的,亞洲的學生真的對老師太尊敬了(笑),他們會聽妳講話,他們確實有專心在聽妳說話。

蔡如音:他們有動力嗎?

秋菊姬:當然,他們會去日本上課就是因為他們熱愛日本。我批評日本時,有些學生會對我生氣。大多數在那的學生瞭解日本不是什麼想像中的科技烏托邦,他們的泡泡已經破滅,所以當我批評日本時,他們會覺得,是啊,我真高興妳說出來了,因為那正是我感覺到的。他們比較熱切,我喜歡那種態度。渴望會讓上課的情境變得非常愉快。

蔡如音:妳的課有多少人呢?

秋菊姬:我的天,我動漫的課有150人,我會用作業把一票人嚇走。平均來說每學期有50個學生,還是非常多人。

蔡如音:妳講課嗎?

秋菊姬:我有非常多的互動。

蔡如音:妳怎麼辦到的?

秋菊姬:我問他們很多問題。我發現我是一個很好的老師(笑),我的意思是,我會讓學生開口,連最安靜的學生也會發言。

蔡如音:妳在美國教過兩次書,一次是當研究生時,在德州大學奧斯汀分校,另一次是在Tulane University,妳會如何比較這兩個經驗?

秋菊姬:德州大學奧斯汀分校是公立學校,我覺得學生比較開放,他們沒有那麼嬌生慣養,特別是在九〇年代,那真是一個非常不一樣的環境。也是因為如此,那裡的學生對於學習比較熱切,加上有許多學生的背景是中低階層背景,他們為求進步有備而來,這種態度與Tulane的學生非常不同。雖然他們在一所好學校,他們卻感到自己的地位低落,只因為他們不是念哈佛或是耶魯。這是優渥人家的疾病。在德州大學,那裡的學生沒有先天的優勢,但他們正在改變,他們為自己驕傲。簡單來說我比較享受在德州大學教書的時光,真的,那是一個很強烈的對比。

童年的動漫觀賞

蔡如音:我想問問妳成長時的動畫經驗。妳是何時開始看動畫的?

秋菊姬:我的第一部應該是《白雪公主》。我從兩歲就開始看動漫。

蔡如音: 這是在美國的時候?

秋菊姬:對,我還記得《小鹿斑比》,我是在電影院看的,斑比的爸爸死於森林大火的一幕讓我印象深刻,我記得很清楚。基本上我整個童年都在看卡通。後來,我回到韓國念小學時,我在電視上看到了日本的動畫,很震撼,它跟我看過的卡通那麼的與眾不同,我愛死了。

蔡如音:妳看怎樣的類型?

秋菊姬:少女類型。我當然也看了像《無敵鐵金剛》這種類型的卡通,但少女卡通是這麼的迷人,他們通常是從少女漫畫去改編的。但在國中時,我開始接觸只有在地下流通的動漫作品,日本盜版,我會跑去錄影帶店找帶子,然後租出來。

1980年代,我最愛的兩部動漫作品是《天空之城》與《吸血鬼獵人D》,這兩部電影讓我太震撼了。《天空之城》是1986年出來的,《吸血鬼獵人D》則是1985,差不多時間點。《吸血鬼獵人D》讓我震撼的地方是它很成人,有性、有政治、有驚悚。你能想像恐怖類型的動畫嗎?我的天,我愛死了。

《吸血鬼獵人D》/Japanese Movie Posters 網站

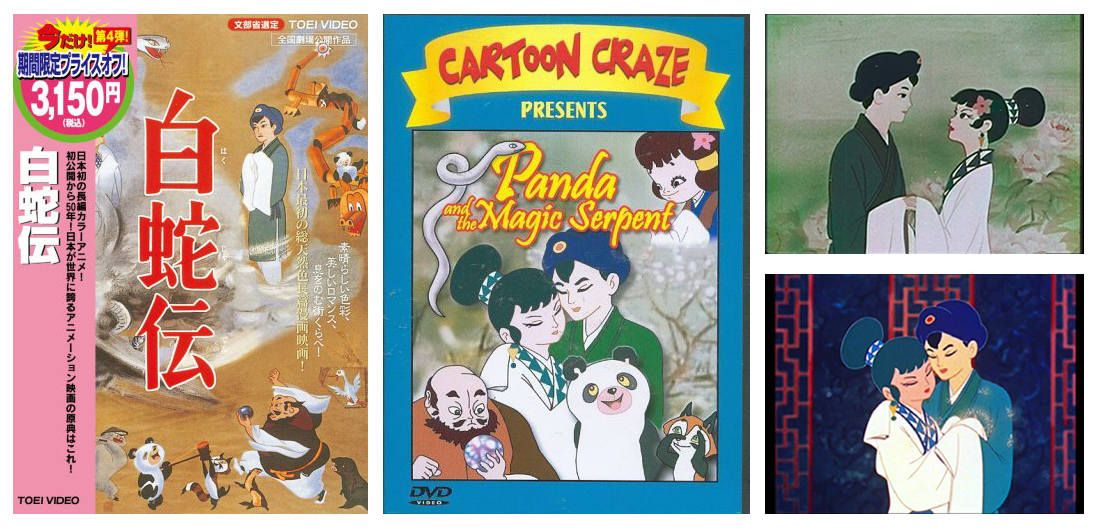

我去韓國之前,妳知道我在洛杉磯長大對吧?那時有個衛星台專門播節目給日本觀眾看,我父母曾經錄下來了一個節目,我回到韓國時就一直重複看,那部動畫叫做《白蛇傳》,那其實才是我看過的第一部日本動畫。

蔡如音:是根據中國故事改編的?

秋菊姬:對,那時我並不知道那是日本動畫,而那部真的是我兒時的最愛,雖然我記得看迪士尼的卡通,後來我才知道那是戰後日本所製作的第一部彩色動畫電影。

蔡如音:妳覺得它哪裡吸引妳呢?

秋菊姬:我想應該是因為它有一個很堅強的女主角,當時並不普遍。我看迪士尼卡通時,我能認同動物主角,像是斑比或是小飛象,或是我可以認同小孩作為主角,因為小孩基本上是中性的,但當我看白雪公主或是睡美人,她們很美麗,但我就是無法認同她們。我很喜歡那樣的故事,但我並不在那個世界。《白蛇傳》裡的女主角企圖扭轉她的命運,即使我當時只是個小孩,我可以感受到,說起來有些怪,我應該要認同的是小男孩,因為女主角是一隻蛇,所以我也無法認同女主角,而轉而認同人類那方。儘管如此,我非常欣賞這個女性角色。

日本動畫白蛇傳/朝日新聞、東映官網、The Vision Times

八〇年代明洞 與日本盜版市場、學運相遇

秋菊姬:我國中、高中跟大學都在韓國度過。

蔡如音:在這個時期妳都看什麼動畫呢?

秋菊姬:我會去地下市場找日本動畫的拷貝,我還買日本動畫的雜誌,有時會在一家附近的店找到,像我就是透過這種方式看《吸血鬼獵人D》,我會從首爾市區去買日本動畫雜誌,然後瞭解日本的狀況,那是同步資訊,我就是這樣得知她們出了《風之谷》,因為想看,就會去想辦法找到拷貝,偶爾就會遇到一家書店的人告訴你在哪家店可以找到動畫的拷貝。這都是口耳相傳的資訊,你可以說我那時對地下市場還蠻瞭的(笑)。

蔡如音:這個地下市場在哪裡?

秋菊姬:明洞。

蔡如音: 明洞竟然是大本營?

秋菊姬:沒錯,明洞那有一個像是中國大使館的地方,附近就是華僑學校,對面就有一排日文書店,那區有種不受規範的氛圍,因為如果妳開始管制日文書店,那也得管制華文書店,我沒做過真正的研究,但我的猜測是政府其實沒法區辨。總之他們都在那一區,書店就在華僑學校圍牆那邊。

蔡如音:妳當時是上公立還是私立小學?

秋菊姬:私立小學。我剛到韓國時,是小學快畢業的時候,我被送去學芭蕾舞。誰會讓一個不會講韓語的小女孩搭公共交通工具去上學?但當時我就是搭著唯一的一條地鐵線,一號,去市區市政廳一帶,還一個人走。這也是為什麼我會有機會接觸那些書店,因為我得在明洞轉公車。我當時就到處逛,到處買東西。去市區念私立小學給我這個機會,很多我的同儕根本不知道那些書店的存在。

也因為如此,我接觸了八〇年代386世代的抗爭,他們在市區示威遊行。我高中時加入抗爭,妳看,這是我的榮譽勳章,一枚催淚彈擊中我們待著的附近,造成我一眼的血管破裂,妳看得到嗎?那是我的疤痕,非常的刺激。我是那麼的「不韓國」(unkorean),但卻參與這個文化非常「國族」的時刻。

韓國386世代抗爭/광주민주역사올레網站

自學日文、加入漫畫同人誌

蔡如音:所以妳國、高中時期也持續看動畫?

秋菊姬:對了,有件很關鍵的事是我曾經畫漫畫,同人誌漫畫,所以我不是只對動畫有興趣而已,我是漫畫起家的。我剛去韓國時得學韓文,有一個冬天,我表妹和我在明洞,翻到一本叫Ribbon(蝴蝶結)的漫畫雜誌,我想說可以來學日文,就用零用錢買下來,那是我學日文的契機,我基本上是自學的,我在公車上買了一本很便宜的日文字典,有片假名,所以我就開始練習跟背誦,因為結構上跟我正在學習的韓文是一樣的,我幾乎是同時學習韓文跟日文,甚至用韓文的基礎來學日文。我開始閱讀與寫字,但我還無法讀漢字,少女漫畫裡總是有標訓讀發音,所以我可以查字典。後來我爸爸買了本字典給我,我就開始自學。同一時間,我開始畫漫畫,而且做的還不錯,高中時我加入了一個地下同人誌漫畫社團,當時有六個同人誌。

蔡如音:在妳的學校?

秋菊姬:不是,全國。

蔡如音:所以妳的工作是什麼?故事發想嗎?

秋菊姬:所有的同人誌漫畫家都自創故事,有時候出續集,我們必須出一點錢來印刷,我們找地下的出版與影印店,也有定期會議,每年或每兩年在百貨公司辦展,偶爾也會與其他同人誌團體聯合出刊。

蔡如音:妳還記得當時的創作嗎?是屬於什麼類型的?哥德式的,還是少女類型?

秋菊姬:我的創作非常日系少女,同人誌畫家受到日本的啟發極大,他們甚至想過一種日系的生活,我創作的人物有時是日本人,如果是韓國人,也處於日系的環境。那樣的都會生活風格在當時並不存在於韓國。

關於學術關切

蔡如音:妳會想研究韓國的同人誌場景嗎?

秋菊姬: 現在這個時間點嗎?這也太千頭萬緒了,現在約有幾萬個同人誌,一個人要怎麼去研究他們全部?辦不到吧。之前妳也曾經問我有沒有興趣研究韓國動畫,我沒有什麼興趣。為什麼呢?因為我還是對國族主義與種族主義問題較感興趣,當然這些都存在於流行文化,我會有興趣去檢視這樣的例子,但我對動漫研究本身並沒有很大的熱情。可用來解構國族主義的動漫作品,我就有興趣了。

這件事(對於國族主義的意識)甚至沒有在亞際文化研究圈中討論過,每個人總是以一種慶賀式的方式討論流行音樂或是韓國流行樂,他們也想對世界炫耀韓國正在迅速發展,這是日本學者在311之後在做的。各方對日本、韓國、及臺灣國族主義論調這麼買帳。「這是我們國家特別的文化」,我們應當超越這種心態了,但我覺得似乎沒有辦法,這也是為何我將「誇張的國族主義」(hyperbolic nationalism)作為我的學術批判核心。

在一些場合,我發表了軍政時期韓國漫畫的研究,日本(學者)非常喜愛那篇,尤其我的文章提到韓國同人誌漫畫家運用日本的影響來增權,但當我接著發表了另一份研究,也就是南韓動漫產業的「誇張國族主義」一文,他們覺得我在批評韓國,那也很好,他們會說,「秋菊姬終於在解構韓國了」。接著,在研究裡我批判了酷日本(Cool Japan)的論點,這下可把他們弄迷糊了,「為何秋菊姬在批評日本?」他們還問我,「我以為妳喜歡日本?!」這也是在他們跟我說之後我才意識到,原來這是他們接受我的方式。我的確喜歡日本,但這並不表示我不能批評這些現象。特別是因為是學者跟我這樣說,讓我體會欠缺了批判的介入,也讓我覺得這種心態是一種個人限制,而這也是我想要解構的。

蔡如音:如果連學者都無法理解,妳打算如何解構?

秋菊姬:這的確非常讓人震驚,原來在日本,他們認可我的研究是因為他們希望用某種既定方式肯定亞洲女性的學術成就。

蔡如音:這是因為她們普遍沒有批評日本的姿態嗎?

秋菊姬:也許,至少這是(保守勢力)以為的,但我的其中一項長處就是我能批評日本,這讓她們並不開心,我覺得甚至在文化研究圈裡,人們並不會質疑自身的國族主義位置與種族主義,我覺得這是一個問題,這也是我在書裡透過誇張的國族主義論述想傳達的。

Eva Tsai

過去是無意識的工作狂,兩個孩子的來臨解構了我對於現實的所有假設。也帶來了機會學習,休息,生活,嘗試,專心,讓空氣流通,成為生物。

Latest posts by Eva Tsai (see all)

- |Forget Elegance|In Defense of Book Chapters 捍衛書章論文 - 2021-03-15

- |Forget Elegance|流行文化2019:教學雜記 - 2020-04-30

- |傳播研究生到底都在幹嘛?研究生實習大解密|教授怎麼看? - 2020-03-30